ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Любопытство — любознательность — познавательная потребность. Этими понятиями обозначается «лесенка», ведущая к вершинам познания. На первой ее ступеньке неизбежно оказываются все дети: и одаренные, и неодаренные. Любопытство — жажда новизны, интеллектуальной стимуляции, определяемая в отечественной психологии еще и как потребность в умственных впечатлениях, характерна для каждого здорового ребенка.

Механизм ее возникновения и проявления вскрыл в своих работах И. П. Павлов. Он подчеркивал, что наряду с такими безусловными рефлексами (витальными потребностями), как пищевой, половой, оборонительный, существует и ориентировочно-исследовательский рефлекс. Он достигает особой силы у высших обезьян и у человека. И. П. Павлов писал также о том, что эта «бескорыстная любознательность» имеет самостоятельное побуждающее значение: она не выводится из других побуждений и не сводима к ним.

Эта потребность в умственных впечатлениях постепенно может трансформироваться в любознательность, которую можно рассматривать как второй уровень развития данного личностного свойства. Любознательность, или умственная, интеллектуальная активность, в наиболее общем виде может быть представлена как сложный конгломерат умственных способностей и мотивационных факторов. Становление любознательности возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, отмеченной в ряде исследований. Речь идет об эмоциях.

Эмоции, как известно, — индикатор наличия потребностей и степени их удовлетворения. Проявления любознательности тесно связаны с действием центра положительных эмоций. Изучавшие этот процесс исследователи говорят о том, что умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения подобно одаренным спортсменам, получающим удовольствие от повышенных физических нагрузок.

Но кроме эмоций есть еще такая форма психического отражения, как воля. Нет необходимости говорить о ее важности и значимости, с точки зрения рассматриваемой проблемы. Обратимся сразу к ее механике. Воля наиболее отчетливо обнаруживает ту потребность, которая устойчиво доминирует в структуре мотивационно-потребностной сферы личности. Боля и сама представляет собой специфическую потребность — потребность преодоления.

Итак, при воспитании одаренного ребенка очень важно, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям — любознательность, а последняя в устойчивое психическое образование — познавательную потребность.

Однако у значительной части детей любопытство, стремление исследовать окружающий мир так и не перерастает в любознательность. Напротив, одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам, свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Одаренный ребенок не терпит ограничений своих исследований, и это его свойство, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает оставаться его важнейшей отличительной чертой.

Известный психолог Н. С. Лейтес отмечает, что детская любознательность, если ее удается сохранить, дает постоянный стимул к развитию способностей. Лучший способ личностного развития, настоящий залог интеллектуального превосходства — это искренний интерес к миру, использование любой возможности, чтобы чему-нибудь научиться.

История сохранила сведения о проявлениях любознательности в детстве у многих будущих гениев. Невероятной тягой к познанию с детства отличался Петр I.

Не менее впечатляющие свидетельства любознательности юного М. В. Ломоносова описывали историки и его биографы.

Это качество свойственно и взрослым творцам. Современник И. Ньютона ученый Стокли вспоминает такой курьезный случай. Однажды у Ньютона были гости. Великий физик, желая угостить их, пошел в рабочую комнату за вином, но долго не возвращался. Оказалось, что он, проходя мимо своего кабинета, увидел свои бумаги на рабочем столе. В итоге он вовсе забыл об ожидавших его друзьях и преспокойно засел за работу.

Детская любознательность многогранна. Одна из моих учениц, третьеклассница Лена Ч., обучавшаяся в экспериментальном государственном образовательном учреждении (начальная школа — детский сад) № 1669 г. Москвы, заинтересовалась проблемой динамики настроения малышей в детском саду.

Мама Лены работала воспитателем в младшей группе детского сада. Периодически бывая в детском саду, Лена заметила, что утром, когда родители приводят малышей, они плачут — не хотят оставаться. Вечером, когда этих же малышей родители забирают домой, многие из них снова плачут — не хотят уходить. Лена решила изучить, как меняется настроение ребенка в течение дня, от чего оно зависит, можно ли управлять его изменениями.

Мы подобрали с ней комплект несложных методик, куда вошли: наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности детей. Затем немного модернизировали методику известного психолога Лутошкина — «экран настроения», и Лена стала проводить собственное исследование. Работа длилась все каникулы и завершилась после их окончания. В итоге был собран интересный и очень поучительный материал. Начинающим исследователем тщательно фиксировалась динамика настроения детей. Выяснялось, от чего настроение зависит: от занятия, проведенного воспитателем, от игр с ребятами, от погоды, от того, как прошла прогулка, какую булочку дали во время полдника и др.

Завершив исследование, Лена предложила провести семинар с воспитателями детского сада. Воспитатели на семинар пришли, но многие из них с трудом сдерживали смех. Но несерьезное настроение улетучилось сразу, как только Лена стала рассказывать о результатах своих исследований. Оказалось, что любознательный ребенок способен заметить в поведении детей многое из того, на что у профессионала-воспитателя не хватает ни сил, ни времени.

Сверхчувствительность к проблемам. Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как будто ясным, — одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от посредственного человека. Среди качеств, свойственных одаренному ребенку, сверхчувствительность к проблемам традиционно занимает одно из ведущих мест. Еще Платон отмечал, что познание начинается с удивления тому, что обыденно; «... только для того, кто не привык самостоятельно мыслить, не существует проблем; все представляется само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует», — писал известный психолог С. Л. Рубинштейн.

Большой специалист по эмоциональным высказываниям в отношении психологии творчества Томас Эдиссон утверждал, что мозг среднего человека не воспринимает и тысячной доли того, что видит глаз. Этот вывод он сделал после одного собственного наблюдения. Двадцать семь его лаборантов ежедневно, в течение шести месяцев, проходили по одной дороге, которая вела от лампового цеха к главному зданию завода. Рядом с этой дорогой росло вишневое дерево. Но когда Т. Эдиссон стал опрашивать лаборантов о том, что за дерево растет возле дороги, ни один из них не только не охарактеризовал это дерево, но даже не знал о его существовании.

Сверхчувствительность к проблемам необходима в любой творческой деятельности и является качеством самостоятельно мыслящего человека. Это качество отличает того, кто не может удовлетвориться чужим поверхностным решением проблемы, того, кто способен преодолеть господствующее мнение, какие бы авторитеты за ним ни стояли.

Развитие сверхчувствительности к проблемам либо подавление ее многие исследователи связывают, в первую очередь, с характером обучения. Догматичное содержание, сочетающееся с доминированием репродуктивных методов обучения, являются основными факторами, подавляющими детскую сверхчувствительность к проблемам. И, напротив, проблемное, ориентированное на самостоятельную исследовательскую работу ребенка обучение развивает как эту способность, так и другие необходимые для творчества качества. Эта мысль, многократно обоснованная теоретически и доказанная экспериментально, относится к числу общеизвестных, но, к сожалению, отнюдь не к числу общепринятых в массовой педагогической практике.

Развитие этой способности тесно связано с умением менять точку зрения на проблему. Именно это свойство часто и обеспечивает прорыв к ранее неизвестному.

Люди часто относятся к новым открытиям с большим недоверием, особенно к тем, которые существенно меняют привычные взгляды. Многие, к сожалению, не только не обладают способностью тонко чувствовать, видеть проблемы, но даже часто отказываются замечать то, на что им прямо указывают их выдающиеся современники.

Ученые-современники Галилея, с усмешкой называемые им «синьоры философы», были искренне уверены в том, что «истинное знание» не приобретается такими примитивными способами, какие предлагал для изучения природы Галилей. Имелись в виду, прежде всего, наблюдение и эксперимент. Истинное знание можно, по их мнению, почерпнуть, лишь читая Библию и книги Аристотеля.

Галилей же вторгся со своим телескопом в идеальную, по представлениям его современников, сферу небес и стал доказывать всем, что она не так уж идеальна. Направив свой тридцатикратный телескоп на Луну, он увидел, что ее поверхность вовсе не гладкая и отполированная, как было принято считать в то время. На ней, как разглядел Галилей, так же, как и на Земле, существуют громадные возвышения, глубокие впадины и пропасти.

Но ему отказывались верить, а те, кто соизволил лично заглянуть в галилеевский телескоп, стали придумывать гипотезы «по спасению красоты». Стремились доказать, что это либо оптический обман, либо Луна покрыта каким-то особым прозрачным веществом, сглаживающим все неровности. Разве могла бы Луна светиться так ярко, говорили «синьоры философы», если бы она не была отшлифована и отполирована, как зеркало.

В ответ на это Галилей предложил провести простой опыт: прислонить зеркало к освещенной солнцем стене и, отойдя на некоторое расстояние, оценить, что будет более светлым — шероховатая стена или гладкое зеркало. Зеркало будет светлым лишь в одном положении — когда на него падают прямые лучи; напротив, на шероховатой поверхности стены всегда найдутся участки, освещенные прямыми лучами, благодаря им вся поверхность стены издали будет казаться яркой.

Затем Галилей открыл пятна и на Солнце. И снова «синьоры философы» мобилизовали всю свою фантазию, изобретая новые гипотезы, чтобы очистить лик светила от обнаруженных Галилеем позорных знаков несовершенства. Стоит ли удивляться, что ему периодически угрожали костром «святой» инквизиции.

Как тут не вспомнить слова выдающегося русского мыслителя Николая Данилевского, сказанные много веков спустя: «Нравы ученых людей мне давно знакомы и из книг, и из практики. Только религиозные фанатики превосходят их в закостенелом предубеждении и отвращении ко всему, что противоречит их мнениям. Ученые принадлежат к числу людей, наиболее слепо преданных своим авторитетам». Устарело ли это утверждение?

Познавательная самодеятельность. Это понятие предложено известным психологом Д. Б. Богоявленской. Под познавательной самодеятельностью понимается в данном случае стремление к постоянному углублению в проблему (способность к ситуативно нестимулируемой деятельности). Проводя экспериментальную работу с детьми, психолог заметила, что для одаренного ребенка решение задачи не является завершением работы, — это начало будущей, новой работы. «В этой способности не «гаснуть» в полученном ответе, — пишет Д. Б. Богоявленская, — а «возгораться» в новом вопросе кроется тайна высших форм творчества, способность видеть в предмете нечто новое, такое, что не видят другие».

Это качество одаренного человека интуитивно использовал известный физик Эрнест Резерфорд. Он создал оригинальный способ отбора новых сотрудников для научной работы. Каждому вновь принятому молодому исследователю он, как и положено руководителю, давал задание. Если, выполнив это задание, сотрудник приходил вновь и спрашивал, что ему делать дальше, — его увольняли. В «команде» оставался лишь тот, для кого решение первой поставленной задачи становилось не завершением задания, а началом новой работы, которую он определял для себя сам.

Высокий уровень развития логического мышления. Способность действовать в соответствии со строгими законами логики — мыслить логически — многие специалисты традиционно считали основной характеристикой одаренного ребенка. Одаренные дети, как и одаренные люди, в целом действительно отличаются от большинства других высоким уровнем развития этой способности. Отмечая это, мы должны помнить, что это очень важная, но все же не единственная характеристика одаренности.

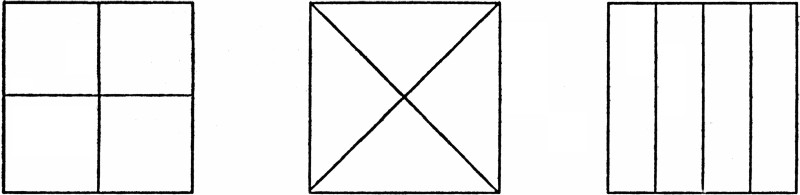

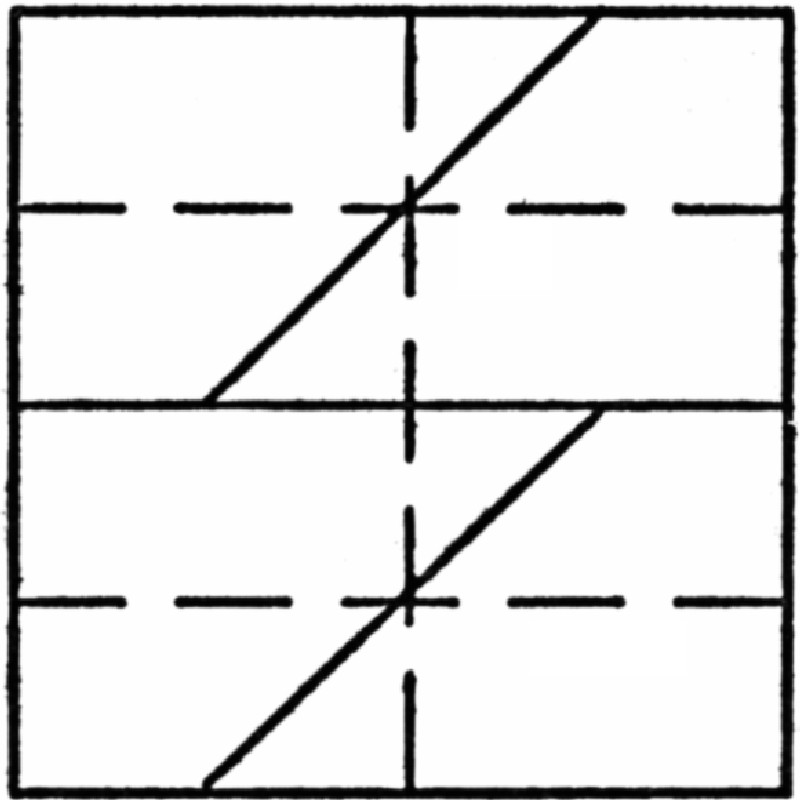

В своей экспериментальной работе мне часто приходилось давать детям такую задачу: «Разделите квадрат на четыре равные части несколькими способами». Решение обычно выглядело так:

а) все дети сравнительно быстро находили три простых способа деления:

б) некоторые из них, обычно квалифицируемые нами как одаренные, предлагали еще один, более сложный способ:

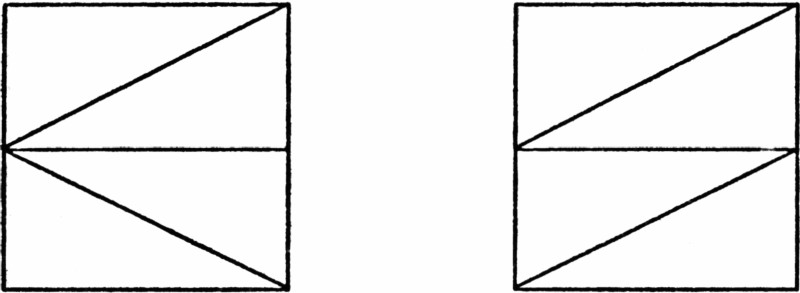

Я и мои коллеги, практические психологи, долгое время считали, что этими вариантами исчерпывается возможное разнообразие ответов. Но однажды в международном летнем лагере для одаренных детей, расположенном недалеко от города Дубна, одна девочка, окончившая третий класс, предложила такие решения: расположенные в квадратах кресты можно вращать, и при каждом вращении будут получаться разные, но равные части квадрата.

Стоило нам показать это решение детям в экспериментальных школах, как родилось еще несколько способов. Например, один из них — если отрезки одновременно вращать вокруг осей, отмеченных пунктирными линиями, то также будут получаться разные, но равные части квадрата.

Склонность к открытым задачам (задачам дивергентного типа). Под открытыми задачами (задачами дивергентного типа) следует понимать самые разнообразные по предметной направленности, проблемные, творческие задания. Главная особенность этих задач в том, что они допускают существование множества правильных ответов. Именно с такими задачами, когда условие одно, а правильных ответов множество, сталкивается человек в жизни и в любой творческой деятельности.

Практически все задачи, решаемые взрослым человеком в жизни, дивергентного типа, например: какую избрать профессию? Где жить? Как общаться с окружающими? В каком магазине купить продукты? И многие другие. Тем более в творческой деятельности: научном поиске, создании произведений искусства, лидерской (руководящей) работе — разрабатываемые проблемы имеют не один, а множество способов решения. А, следовательно, и множество «правильных ответов».

Но при традиционном, особенно для отечественного образования, подходе задачи открытого (дивергентного) типа — большая редкость в обучении. Напротив, практически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к числу конвергентных. То есть условия задачи предполагают существование лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен путем строгих, логических рассуждений, на основе использования усвоенных правил и алгоритмов (законы, теоремы и др.).

Одаренные дети заметно отличаются от сверстников повышенным интересом к открытым (дивергентным) задачам, явно предпочитая их заданиям конвергентного типа. Создаваемые этими задачами ситуации с различной, в том числе и «высокой, степенью неопределенности» не подавляют, а, напротив, стимулируют активность ребенка.

В открытых задачах конечный мыслительный продукт (ответы) не выводится напрямую из условий. Решение таких задач требует поиска разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения прошлых знаний, а интуиции, озарения (инсайта).

Правда, большинство людей, как подметили некоторые специалисты в области психологии, например известный промышленник и исследователь творчества Г. Форд, ищут для себя такую работу, которая не требовала бы применения творческих способностей. Большинство людей испытывает дискомфорт в ситуациях, когда необходим выбор, когда требуется самостоятельность в принятии решений. Использовать в своих интересах нестабильность, неоднозначность, все то, что раздражает обыкновенных людей, и есть одна из главных черт творца.

Оригинальность мышления. Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных, обычно называют оригинальностью мышления. Она проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) ярко выражается в характере и тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и других продуктах детской деятельности.

Многие специалисты рассматривают оригинальность мышления как одну из основных особенностей мышления творчески одаренного человека. Но при этом отмечается, что наряду со способностью продуцировать оригинальные идеи существует и другой способ творчества — разрабатывать существующие. Если первый способ особенно ценится в творчестве научном и техническом, то второй — в художественном.

Путешествуя по разным странам, Оноре де Бальзак испытывал трудности из-за незнания языков. Например, трудно было объясняться с владельцами экипажей. Писатель решил проблему оригинальным способом: незнание языков он компенсировал собственным знанием практической психологии. Когда нужно было рассчитываться, он клал в руку извозчика монету и пристально следил за выражением его лица. Затем клал вторую, третью ... и так до тех пор, пока лицо кучера не расплывалось в довольной улыбке. После этого Бальзак забирал одну монету обратно и уходил в полной уверенности, что заплатил столько, сколько требовалось.

Прадед известного философа Артура Шопенгауэра Андрей Шопенгауэр был, вероятно, творческим, находчивым человеком. Он арендовал хутор Штутгоф близ Данцига. Однажды у него проездом остановился на ночлег царь Петр с женой Екатериной. Петр выбрал для ночлега комнату без печи и камина и стал жаловаться на холод. Находчивый хозяин, чтобы не обидеть высокого гостя, распорядился вылить на пол в комнате несколько бочонков спирта и поджечь драгоценную влагу. В покоях, нагретых таким оригинальным образом, царь провел ночь и остался доволен.

Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию, называют гибкостью мышления. Противоположное свойство — инертность, ригидность мышления.

Высокий уровень гибкости мышления — явление редкое, как и крайнее выражение его противоположности — инертности мышления. Поэтому наличие первого свидетельствует об исключительности, характерной для одаренных детей.

Гибкость мышления тесно связана с богатством и разнообразием прошлого опыта ребенка (объем знаний, умений, навыков и т. п.), однако полностью ими не определяется. Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что связь между ними имеет очень сложный характер. Так, в некоторых ситуациях объем знаний не только не содействует генерированию новых идей и стратегий, но, напротив, выступает как сдерживающий фактор.

Само по себе количество информации еще не является гарантией способности к ее комбинированию и созданию на этой основе новых идей и стратегий. В ходе специальных исследований было определено, что решающим фактором, содействующим развитию этой интеллектуальной характеристики, выступает не сам опыт, а методы его усвоения.

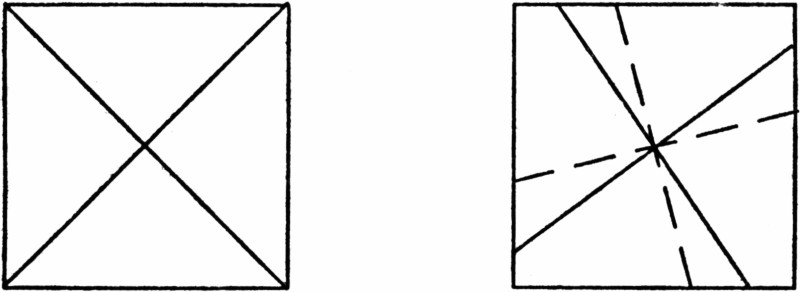

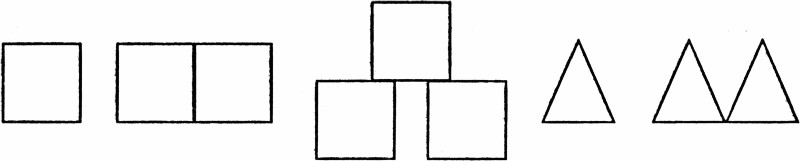

В своей работе по развитию мышления детей я постоянно использовал задачи на сериацию. Это очень популярные задачи, их обязательно включают в курсы по развитию логического мышления. Сериация лежит в основе представлений о порядковом числительном, в основе использования различных шкал и измерительных инструментов. Решающий должен выявить закономерность в расположении фигур и продолжить ряд. Например:

1)

2)

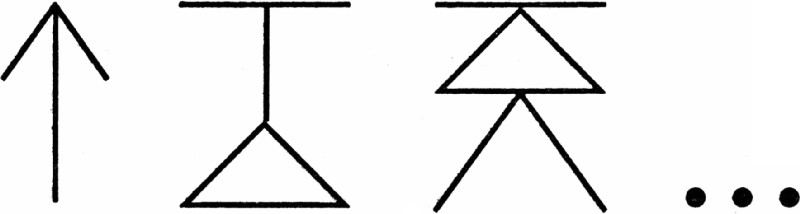

Однажды, во время перемены педагог нарисовал на доске задачу на сериацию, изображенную на рисунке.

Первоклассники не видели, как он это делал, поэтому, когда стали ее решать, возникли трудности. Дети пытались найти закономерности в логике расположения элементов, составляющих фигуры, в движении линий, но никаких закономерностей в этом не было. Решение не получалось, а увидеть в изображенных фигурах зеркально расположенные цифры почтового индекса не удавалось. Многие дети были чрезвычайно расстроены, большинство из них решали эти задачи легко и вдруг неудача!

Один мальчик продемонстрировал то, что называется гибкостью мышления. Он предложил вместо точек поставить первую фигуру, тогда вторая может быть расположена после нее, затем третья... как в орнаменте, сказал он. Это решение не планировалось, однако нельзя было не согласиться, что этот вариант может быть признан правильным. После этого возникло еще несколько способов, например: поставить вместо точек третью фигуру, затем вторую и, наконец, первую; повторяя фигуры, наклонять их под разными углами и т. п.

Когда педагог показал правильное решение, всем стало очень смешно. Оказывается, такая простая задача может вдруг стать такой трудной.

Легкость генерирования идей («продуктивность мышления»). Это качество иногда называют «беглостью, или продуктивностью, мышления» и обычно рассматривают как способность к генерированию большого числа идей. Качество это очень близкое предыдущему, но характеризующее несколько иную грань одаренности. Чем больше идей, тем больше возможностей для выбора из них оптимальных, их сопоставления, развития, углубления и тому подобное. Обилие идей, с одной стороны, является основой, с другой — необходимой предпосылкой творчества.

Большое количество идей характерно для одаренного ребенка — как реакция на проблемную ситуацию. Новая идея в данном случае — не просто ассоциативное интегрирование нескольких первичных, более простых идей и понятий. Соединение этих первичных идей и понятий должно быть содержательно оправдано, а происходит это лишь в случае отражения объективных явлений и отношений, стоящих за данными понятиями. При этом сами возникающие такого рода идеи могут выглядеть совершенно нереальными на первый взгляд, но при глубоком изучении часто именно они служат базовыми для принципиально новых подходов («безумные идеи»).

Замечено, что легкость генерирования идей тем выше, чем меньше давление стереотипов, которые приобретаются в процессе усвоения опыта (знания, умения, навыки) и часто прямо диктуются его содержанием. Ребенок относительно свободен от этого в силу ограниченности своего опыта, и если мы ставим задачу развития способности легко генерировать идеи не только у одаренных, которым данное качество присуще в большей степени, но у всех детей, то следует подумать не только о методах усвоения опыта, но и о его содержании.

Большинство ученых, подчеркивая важность этого качества, считают его все же чем-то вроде второстепенной характеристики творчества. Судите сами: Леонардо да Винчи создал немногим более десятка живописных произведений, но вошел в мировую историю искусства, при этом мы без труда найдем художников, создавших сотни и даже тысячи полотен, но их имена никому неизвестны.

Правда, обратных примеров гораздо больше. Моцарт создал более 600 музыкальных произведений. Бах писал по кантате в неделю. Томас Эдисон провел 1093 эксперимента. Обычно гений очень продуктивен.

Легкость ассоциирования. Легкость ассоциирования может быть представлена как способность к выработке обобщенных стратегий на основе выявления скрытых от обычного взгляда связей и отношений и их дальнейшей детализации. Она выражена наиболее явно в умении находить аналогии там, где традиционно они не усматриваются, в способности найти путь к решению проблемы, используя различную, в том числе и кажущуюся посторонней, информацию. Возможным это становится при наличии умения видеть связи между разными явлениями, событиями, далекими по содержанию.

Одаренный ребенок способен значительно продуктивнее, чем его «нормальные» сверстники, воспринимать связи и отношения между явлениями, предметами, событиями и даже концепциями. При этом эти связи, в силу наличия данной и вышеописанных способностей, могут быть нетрадиционны и непривычны, что, как известно, и составляет основу творчества.

Александр Грэхем Белл сравнивал внутреннюю поверхность человеческого уха со стальной подвижной мембраной и на основе этой аналогии изобрел телефон.

Известно, что физик Нильс Бор представил свет одновременно как частицу и как волну, что привело его к разработке принципа дополнительности.

Физик и философ Дэвид Бом утверждал, что гении способны развивать одновременно несколько разных мыслей, поскольку они умеют смягчать противоречия между неоднозначными вариантами или несочетающимися явлениями.

Легкость ассоциирования проявляется не только в умении находить простые и сложные аналогии, а затем на этой основе создавать новое. У гуманитариев она чаще проявляется в метафоричности мышления. Аристотель считал метафоричность признаком гения. Он был убежден, что человек, способный находить соответствие между двумя различными сферами существования и связывать их между собой, особо одарен.

Способность к прогнозированию. Одаренным детям в значительно большей степени, чем их сверстникам, свойственны способности к прогнозированию, предвосхищению. К сожалению, для большинства людей характерен так называемый презентизм мышления — они не могут представить себе будущее и прошлое качественно отличным от настоящего.

В психологии способность к прогнозированию рассматривается обычно в нескольких смысловых аспектах:

• как способность мышления представить способ решения проблемы до того, как она реально будет решена;

• как интуиция;

• как способность представить себе возможный результат действия до его осуществления;

• как способность организма подготовиться к реакции на какое-либо событие до его наступления;

• как « опережающее отражение ».

Способность к прогнозированию свойственна не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог А. В. Брушлинский писал, что человек, решая мыслительную задачу, тем самым хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) искомое будущее решение. У одаренных детей это качество выражено настолько ярко, что их способность к антиципации распространяется не только на процесс решения учебных задач, но и на самые разные проявления реальной жизни: от прогнозирования неотдаленных во времени последствий элементарных событий до возможностей прогноза развития социальных явлений.

Многие люди, добившиеся выдающихся успехов, полагались на свои предположения, предчувствия, на то, что было скрыто где-то в глубинах подсознания. Способность предвидения, базирующаяся на подсознании, простирается значительно дальше ограниченных пределов поля сознания. Интуитивное мышление — особый талант, нуждающийся в развитии.

На основе феномена глубины прогнозирования построен ряд психодиагностических методик.

Способность к прогнозированию в значительной степени зависит от степени развития, склонности к задачам дивергентного типа, гибкости мышления, легкости генерирования идей, легкости ассоциирования. Интегральный характер данного личностного свойства позволяет считать его одним из основных признаков одаренности.

Выдающимися специалистами по научным прогнозам всегда считались писатели-фантасты. Жюля Верна, предсказавшего в своих произведениях многие открытия будущего, его современники-ученые считали не только писателем, но и своим коллегой — ученым. Выдающийся русский химик Дмитрий Иванович Менделеев называл Жюля Верна «научным гением». Французский инженер Лебер считал Ж. Верна соавтором своей подводной лодки с двойным дном, как у «Наутилуса». В 1903 году, когда другая подводная лодка — «Проектор» совершила переход из Бриджпорта в Нью-Йорк, ее создатель, американский конструктор С. Лейк, направил Ж. Верну телеграмму. Известный русский исследователь и конструктор К. Э. Циолковский говорил о том, что он долго смотрел на ракету с точки зрения «увеселений и маленьких применений». Сделать серьезные вычисления его побудили книги Ж. Верна.

Высокая концентрация внимания. Для одаренного ребенка характерна повышенная концентрация внимания. Выражено это, во-первых, в высокой степени погруженности в задачу, во-вторых — в возможности успешной настройки, даже при наличии помех, на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда вытекает такая отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и сравнительно долговременным заданиям.

Данное качество трудно оценить иначе как положительное, но именно оно становится часто причиной трудностей, возникающих у одаренного ребенка при обучении в обычной школе. Большая часть учителей ориентируется на условно «нормального», обычного ученика, а последний, как известно всем, и учителям в первую очередь, имеет в этом смысле весьма скромные возможности. Обычный ребенок старшего дошкольного, а также младшего школьного возраста обладает довольно низким порогом отключения, что выражается в быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом, неустойчивости внимания.

Практически прямо противоположные качества демонстрируют в этом плане одаренные дети: ребенок часто бывает поглощен заинтересовавшим его занятием настолько, что его практически невозможно отвлечь от дела, причем заниматься им он способен длительное время, может возвращаться к нему в течение нескольких дней. Это качество проявляется у одаренных детей довольно рано, многие исследователи склонны считать его важнейшим индикатором одаренности. В нем находит выражение уже отмеченное ранее единство мотивации, непосредственно связанной с содержанием деятельности и творческих умений ребенка, в сферах, где реализуются его творческие способности (интеллектуальная, художественная и др.).

Михаилу Глинке не было и восьми лет, когда кто-то из дальних родственников подарил ему книгу «История о странствиях вообще по всем краям земного круга, сочинения господина Прево, сокращенная новейшим расположением господина Ле Гарпа и содержащая в себе достойные примечания, полезнейшие и наилучшим образом доказанные сведения о странах света, до коих достигли европейцы, о нравах жителей этих стран, о вере, обычаях, науках, художествах, торговле и рукоделии». Согласитесь, только для того, чтобы прочитать ее название до конца и при этом не забыть, о чем говорилось вначале, нужно обладать завидной концентрацией внимания.

Но это не смутило мальчика, правда, как свидетельствуют биографы, он не без труда принялся за чтение. С каждым днем оно становилось все более легким и увлекательным, и через некоторое время он уже не складывал слова в предложения, а словно видел живые картины: море, отплывающие в неведомые земли каравеллы; Васко да Гаму, наносящего на карту открытый остров... «Воображение мое так разыгралось, — писал впоследствии М. Глинка, — что я принялся изучать описание этих прелестных островов и начал делать извлечения из вышеозначенной книги, что и послужило основой моей страсти к географии и путешествиям».

Способность концентрировать собственное внимание на каком-либо объекте тесно связана с явлением, открытым известным русским ученым Ухтомским. Он в ходе собственных исследований пришел к выводу о том, что одним из фундаментальных свойств центральной нервной системы является ее способность создавать очаги активности и очаги торможения. Этот очаг активности в головном мозгу, подчиняющий себе все остальные нервные клетки, находящиеся в состоянии возбуждения, получил название «доминанты». Благодаря этой способности мозга посторонние факторы не только не отвлекают, но, напротив, даже усиливают стремление достичь главной цели. Вокруг этого активного очага возбуждения всегда формируется зона торможения.

Отличная память. Все специалисты среди качеств, характерных для этой категории детей, обязательно отмечают феноменальную память. О возможностях памяти одаренных даже слагают легенды. Но при этом на бытовом уровне, в семье, а нередко и в школе можно столкнуться с противопоставлением памяти и мышления, эрудита и мыслителя.

И действительно, человек может хранить в своей памяти гигантский объем информации и формально ему невозможно отказать в звании эрудита. Но ум и эрудированность совсем не одно и то же. Эти идеи не изобретение последнего времени, им много лет. Так, например, еще в XIX веке известный русский поэт и воин Денис Давыдов как-то написал одному своему знакомому:

Остра твоя, конечно, шутка,

Но мне прискорбно видеть в ней

Не счастье твоего рассудка,

А счастье памяти твоей.

Вспомним другого замечательного поэта, с сожалением отмечавшего: «...ученых много, умных мало... ».

Поэты часто выражаются точнее и лучше ученых. Но объяснить природу этого явления не их работа, этим традиционно занимались психологи. Они-то и ввели понятие «барьер прошлого опыта». Так, известный специалист в области гештальт-психологии К. Дункер, опираясь на свои эксперименты, пришел к заключению о том, что человек, пытающийся воспроизвести в памяти нечто относительно «решения данной задачи», может остаться слепым к стоящей перед ним проблеме. Он похож на человека, который вместо того, чтобы самостоятельно решить задачу, обращается к справочнику.

Преимущества одаренного ребенка в творческой деятельности обеспечиваются не столько большим объемом хранящейся у него информации, сколько высокой эффективностью действия операционных механизмов памяти. К ним относятся, в первую очередь, способы структурирования информации.

Синтез способностей к запоминанию с качествами, отмеченными выше, порождает часто замечаемое у одаренных детей стремление к классификации, систематизации информации, опыта, идей. На практике это нередко выражено в склонности к коллекционированию.

Проиллюстрируем действие этого механизма примером из собственной практики. Мы вооружили старших дошкольников в детском саду разноцветными пластмассовыми треугольниками, квадратами, ромбиками, кружками и предложили составить из них как можно больше разных стилизованных изображений.

С момента начала занятия прошло совсем немного времени, но уже стали заметны и лидеры, и аутсайдеры. Если ребенок разрабатывает изображения хаотично, то результат обычно бывает очень скромным. Например, сложил домик, елочку, собачку, рыбку, и идеи иссякли. Если же он способен систематизировать собственные знания и вырабатывать на этой основе обобщенные стратегии, то получается значительно продуктивнее. Например, находит стратегию «здания» и делает: жилой дом, кинотеатр, магазин, замок, храм, башню и т. д.; затем выбирает стратегию «животные» и делает: кошку, собаку, жирафа, бегемота, крокодила, лошадь, козу, и так практически до бесконечности.

После выполнения задания мы показали всем детям механизм работы на основе обобщенных стратегий, в итоге продуктивность их решений значительно выросла.

Способность к оценке. Оценочная функция, как интегральный структурный элемент одаренности, рассматривается многими исследователями. Способность к оценке — производное критического мышления. Она предполагает возможность оценки продуктов собственной деятельности, а также понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий, мыслей и поступков других людей.

Известный русский психолог А. М. Матюшкин отмечал, что способность к оценке обеспечивает возможности самодостаточности, самоконтроля, уверенности одаренного, творческого ребенка в самом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя этим его самостоятельность, неконформность и многие другие интеллектуальные и личностные качества.

Однажды ученик знаменитой частной петербургской гимназии Карла Мая Дмитрий Семенов (сын знаменитого русского географа П. П. Семенова-Тян-Шанского), имевший блестящие математические способности, получил по геометрии в 6-м классе единицу за прилежание и пять за успехи (оценка за четверть). Это решение педагога находчивый ученик оспорил, сказав: «Если я знаю отлично по вашей же оценке, хотя бы и ничего не делая, то зачем же мне делать больше, все равно я лучше, чем отлично, знать не буду».

Интересы и склонности. Интересы и склонности одаренных детей имеют также свои специфические особенности. Одна из них — устойчивость. Проявляется она в характерном упорстве в достижении цели, высокой преданности делу, что служит одним из самых важных индикаторов одаренности. Второе свойство, характерное для значительной части одаренных детей, — широта интересов.

Многие одаренные дети, часто не без влияния взрослых, резко ограничивают круг своих интересов и достигают больших успехов в каком-либо одном направлении (математика, музыка, шахматы и др.). Эту категорию детей называют уже не одаренными, а талантливыми детьми.

Одаренным детям, в силу того, что им удается если не все, то многое, как правило, хочется попробовать себя в самых разных сферах. Нередко это приводит к распылению сил, их нерациональной трате с точки зрения прагматичных взрослых. Однако широту интересов, как явление изначально присущее одаренному ребенку, надо развивать и поддерживать. Широта интересов — основа многообразного опыта, служащего исходным материалом для комбинаторики, ассоциирования и других важных творческих операций.

Есть и другой аспект у этой проблемы. О нем говорить не принято, но мы нарушим традицию. Сужение, концентрация интересов часто приводит к весьма неприятным последствиям. Это свойство способно превратить умного человека в того, кого называют очень странным. Биографами описано множество случаев из жизни выдающихся людей, свидетельствующих не только об их выдающемся уме, но и об их потрясающей глупости. Сконцентрировав собственное внимание на своих научных (художественных и др.) проблемах, они часто забывали обо всем на свете и совершенно теряли чувство реальности, проявляли странности в поведении.

И. Ньютон, как и все выдающиеся ученые, работал увлеченно и не любил отвлекаться по мелочам. Чтобы его кошка могла сама входить в дом и выходить из него, он проделал для нее в двери отверстие. Когда у кошки родились котята, он сделал в двери несколько дополнительных, маленьких отверстий по числу котят.

Основатель кибернетики Норберт Винер был чрезвычайно забывчив, вероятно, интересовался и помнил только о том, над чем работал. Когда его семья переехала на новую квартиру, жена положила ему в бумажник записку с новым адресом. Но он, находясь в лаборатории, написал на этой бумажке какие-то формулы. Потом понял, что они не верны, и выбросил бумажку. Вечером он, не помня нового адреса, отправился по старому, но там никого не обнаружил. В растерянности он вышел на улицу, где встретил девочку, которой стал объяснять, что он профессор Винер, что его семья недавно переехала с этой квартиры, не знает ли она случайно, куда они переехали. Выслушав его очень внимательно, девочка ответила: «Да, папа, мама так и думала, что ты это забудешь».