«Я просто упала»

Буллинг и травля

Зачастую и руководство школы, и учителя равнодушно относятся к эмоциональному состоянию детей — им просто не до того. Это жирный и опасный минус современного образования: никто не заботится о создании культуры ненасильственного взаимодействия.

Дети проводят в стенах школы от четырех до восьми часов, их психика еще не до конца сформирована, многие не умеют общаться, выстраивать границы, адекватно реагировать на шутки. У многих детей еще плохо развит эмоциональный интеллект, и задача взрослых — помочь им усвоить нормы общества, научить уважать других и решать спорные вопросы без агрессии. Но это возможно только в случае, если шпыняют, теряет интерес ко всему. Родители не отдают себе отчет, что это стратегическое непротивление эмоциональному насилию, „необходимая тактика выживания в школе“, влияет на неокрепшее сознание ребенка. Он привыкает мириться с любыми проявлениями агрессии, лишь бы его не трогали. И даже когда все-таки начинают трогать, либо срабатывает инерция непротивления, либо ребенок идет вразнос. И с ним никто уже не может справиться ни дома, ни в школе».

Снизить градус напряжения в школах помогли бы программы стресс-менеджмента для учителей и учеников. Но, к сожалению, пока таких программ почти нет, а ведь они могли бы принести очень большую пользу. Приведу в качестве примера историю моей знакомой, которая последние годы живет на Кипре и недавно рассказала, как решают конфликтные ситуации между детьми в международной школе, где учится ее сын. В школе есть ребята из самых разных стран, в том числе русскоязычные: у каждого свой опыт, культурный багаж, национальные особенности. К тому же дети в младших классах не всегда понимают друг друга из-за недостаточного знания языка. Конечно, случаются и конфликты — куда без них в детском коллективе? Но интересно, как руководство школы старается их разрешить.

Хочу поделиться примером, как учителя международной школы справляются с конфликтами десятилеток во дворе. Не могу точно сказать, кто там был прав или не прав: наш младший сын действительно очень активный товарищ, общительность бьет через край, но сам говорит, что его вины нет. Больше всего меня восхищает деликатный тон отправленного нам (родителям) письма в связи с инцидентом (дракой двух одноклассников. — Прим. авт.). Привожу перевод:

«Пишу, чтобы сообщить вам об инциденте, который произошел сегодня во время перемены. К Максу обратился одноклассник, чтобы разобраться с проблемой, которая его беспокоила. У одноклассника сложилось впечатление, что Макс назвал его „глупым“ вчера после клуба „Гарри Поттера“. Оба мальчика прибегли к физической силе, началась драка. Чтобы разобраться с этой проблемой, мы следовали принципам трех R, как описано в школьном руководстве „Положительная дисциплина“. Оба мальчика признали (Recognized), что сделали неправильный выбор, когда решили применить силу; затем они помирились (Reconciled), извинившись друг перед другом. Чтобы решить (Resolve) эту проблему, мы еще раз проговорили, что в ситуациях, когда они испытывают сильные эмоции, им следует обратиться к учителю или пойти в „зону размышлений“ (reflection zone) 5-го класса, чтобы расслабиться и не реагировать на происходящее импульсивно. Ребята, как мне кажется, пришли в норму после того, как обсудили ситуацию, у них состоялся зрелый разговор с нами. Мы разъяснили им обоим, что физическая агрессия не соответствует политике школы в области прав человека и является неприемлемым способом решения конфликтов. Пожалуйста, помогите ребенку закрепить эту установку дома... С уважением, учителя 5 «А» и 5 «Б» классов“».

Это яркая иллюстрация, как быстро и легко можно разрешать спорные ситуации, если администрация заинтересована в поддержании здорового климата в школе. Такие методы, как правило, используются и в альтернативных школах, и в семейных, где есть понимание, что без здоровой психологической обстановки детям невозможно дать качественное образование.

«Дневник — твое лицо»

Как не повредить психике и самооценке?

Как мы поняли из предыдущего раздела, плохие отметки, безусловно, могут обрезать ребенку крылья. Постоянная фиксация на недостатках убивает желание учиться и приводит к падению самооценки.

Давайте поставим себя на место ребенка. Предположим, шеф дал вам задание сделать аналитический отчет. Вы всё посчитали правильно, составили грамотно, вложили много сил, работали по вечерам. А шеф, не обращая внимания на суть, стал чиркать красной ручкой, придираясь к оформлению, запятым и отступам! Не похвалил, а сделал выговор и сказал, что работа выглядит безобразно и ее надо переделать. Какие чувства у вас это бы вызвало? Прилив энтузиазма? Ощущение, что вас ценят? Желание получить новое задание? Впрочем, полагаю, вы бы расстроились, а потом пошли бы переделывать. Без настроения, но с верой в «светлое будущее»: что после правок работу примут.

Но что, если эта ситуация повторяется каждый день? Как думаете, каково ежедневно чувствовать себя неудачником, никчемным сотрудником, который не может запомнить «элементарные вещи»? А дома вместо поддержки и утешения слышать: «Правильно шеф говорит! Ты что, не можешь сделать нормально? Все могут, а ты нет! Ну прекрасно! Тогда сиди и работай, пока не получится». Именно так, к сожалению, чувствуют себя дети, которых постоянно ругают за плохие оценки.

У детей еще нет силы воли. Она формируется постепенно, когда они чувствуют свою значимость и видят позитивные результаты своих усилий. Указания на ошибки и ощущение своего бессилия вовсе не помогают сформировать силу воли — напротив, вместо мотивации и любви к учебе дети получают выученную беспомощность.

Выученная беспомощность — психическое состояние, при котором живое существо не чувствует связи между своими усилиями и результатом. Это явление открыл Мартин Селигман в 1967 году. Исходной задачей его эксперимента было объяснение депрессии, которая в 1960—1970-е годы была главным диагнозом времени. Изначально эксперименты по выученной беспомощности проводились на животных, в основном на крысах и собаках. Их суть заключалась в следующем: выделялись три группы подопытных животных, одна из которых была контрольной — с ней ничего не делали. Животные из двух других групп поодиночке помещались в специальную камеру. Она была устроена так, что через цельнометаллический пол подавались достаточно болезненные, хоть и не опасные для здоровья, удары электрическим током. Собаки из основной экспериментальной группы некоторое время находились в таком помещении. Они пытались каким-то образом избежать ударов, но это было невозможно.

Спустя определенное время собаки убеждались в безвыходности положения и переставали что-либо делать, просто забивались в угол и подвывали, когда получали очередной удар. После этого их переводили в другое помещение, которое было похоже на первое, но отличалось тем, что там можно было избежать удара током: отсек, где пол был изолирован, отделялся небольшим барьером. И те собаки, которые не были подвергнуты предварительной «обработке», довольно быстро находили решение. Остальные же не пытались что-то предпринять, несмотря на то что выход из ситуации был. Эксперименты на людях, которых, правда, не били током, а заставляли слушать неприятные звуки через наушники, дали схожие результаты.

Из текста Дмитрия Леонтьева «Выученная беспомощность» для образовательного портала «ПостНаука»48

Что делать?

В первую очередь ответить на вопрос: «Чего мы хотим?» Сформировать внутреннюю мотивацию, чтобы ребенок сам захотел учиться, стремился преодолевать трудности? Или нам принципиально важно, чтобы ребенок с первых дней идеально оформлял работы и никогда не совершал ошибок, чтобы учитель ставил его в пример всему классу и повесил его портрет на доску почета?

Если второе, у меня плохие новости — как я писала выше, это прямой путь к неврозу и, с большой долей вероятности, выученной беспомощности и потере мотивации.

Если же вам важнее первое, стоит для начала выкинуть красную ручку и заменить ее на зеленую. Цветотерапевты говорят, что красный — цвет опасности. Зачем ассоциировать учебу с негативом?

Кроме того, важно сместить акценты с ошибок на удачные места, подчеркивая сильные стороны работы:

Смотри, какая красивая буква! Просто изумительно вышло! Еще недавно у тебя не получалось так красиво, но ты старался, приложил усилия — и смотри, какая красота!

И примеры уже почти все решены правильно, и оформление стало лучше. Давай теперь решим еще одну задачу, только теперь еще запишем полный ответ, так будет понятнее. Но какой же ты молодец! Горжусь тобой.

И пусть на деле оформлено задание грязновато, а в примерах полно ошибок, наша задача — несмотря на все сложности, создать у ребенка ощущение собственной успешности, личностного роста и прогресса. Только когда человек видит результат своих усилий (а ребенок в начальной школе всегда смотрит на себя глазами взрослых), он готов преодолевать трудности и идти вперед.

Пожалуйста, помните: если бы ребенок мог с первого раза выполнить задание без помарок и ошибок, он бы это сделал! Дети всегда стремятся соответствовать ожиданиям взрослых, им хочется быть успешными. Поэтому, если у ребенка что-то не получается, это не значит, что он не старался. Это значит, что ему трудно. И укорять, ругать, критиковать — только лишать мотивации.

Не сравнивать ребенка с другими детьми. Важно отслеживать личный прогресс ребенка. Безусловно, если вы идете по пути семейного обучения (а не анскулинга), у вас должно быть понимание, в какую точку вы хотите прийти, чему хотите научить ребенка, например, в течение года. Иначе вам самим будет сложно оценить методы преподавания, результативность тех или иных подходов. Когда у вас есть ориентиры, вы можете четко видеть прогресс и скорость движения к конечной точке. Но при этом важно абстрагироваться от результатов других детей. Не надо сравнивать ребенка со старшими братьями, соседями, собой в детстве, сыном маминой подруги. Такой подход приводит либо к невротической тревоге, что ребенок не успевает за остальными, либо к нездоровому стремлению вылепить из него вундеркинда, если он сильно опережает сверстников. И у самого ребенка это может вызывать фиксацию на чужих успехах или провалах, а не на личном развитии.

Не впадать в крайности. Иногда родители или педагоги чересчур буквально воспринимают рекомендацию хвалить ребенка и не сравнивать с другими: «Что же теперь, совсем не указывать на ошибки? Так мы далеко не уедем!» И вспоминают популярный ролик, где учительницу вынуждают согласиться с тем, что дважды два — это пять, чтобы она не давила на учеников.

Конечно, не будем доводить ситуацию до абсурда: можно и нужно исправлять работы детей, указывать на ошибки и даже приводить примеры правильно выполненного задания. Все зависит от того, как вы этого делаете! Одно дело — когда вы показываете ребенку пример абстрактной красивой прописи и уверяете, что при должной тренировке и терпении малыш обязательно научится писать красиво. Подбодрите, скажите, что он уже на верном пути и все обязательно получится. А другое — когда вы сравниваете результат его трудов с прописью соседа по парте, подчеркивая, что сосед — старательный ученик, а «кое-кто вечно вертится и отлынивает».

Хвалить за усилия, а не за способности. Установки, полученные в детстве, оказывают огромное влияние на успех ребенка в будущем, стремление к самореализации и веру в себя. Любящие родители стараются вселить в ребенка уверенность, но похвала может как подталкивать вперед, так и тормозить. Очень интересно об этом пишет американский психолог, профессор Стэнфордского университета Кэрол Дуэк. Вместе с другими экспертами она исследовала мотивацию школьников и то, как психологические установки влияют на результаты обучения. Как показал их эксперимент, если хвалить ребенка за ум, талант и блестящий результат, многих детей это побуждает в будущем избегать действительно трудных задач. Причина проста: привыкнув к статусу «победителя», дети боятся ошибаться, чтобы не потерять звание «гения». А если хвалить за старания и усердие, то дети не боятся повышать планку и браться за более сложную работу. Школьники усваивают: успех — это 10% таланта и 90% усилий. Такая похвала развивает внутреннюю мотивацию, не зависящую от мнения окружающих.

Одно из таких исследований подробно описано в книге Кэрол Дуэк «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей»:

Мы исследовали несколько сотен школьников, главным образом младшего подросткового возраста. Сначала мы давали всем ученикам подборку довольно трудных задач из невербальной части IQ-mecma. Большинство школьников справились с заданием очень неплохо, и мы их похвалили.

Часть школьников мы похвалили за проявленные способности: «Надо же, ты получил 80 баллов. Это очень хороший показатель. Должно быть, ты в этом деле понимаешь».

Вторую группу учеников мы хвалили за предпринятые усилия: «Надо же, ты получил 80 баллов. Это очень хороший показатель. Должно быть, ты изрядно потрудился». Этим ребятам не говорили, что они обладают каким-то особым талантом. Их хвалили за то, что они сделали все необходимое для успеха.

В начале эксперимента успеваемость обеих групп была абсолютно одинакова. Но сразу после похвалы наметились различия. Как мы и боялись, похвала за способности вогнала учеников в установку на данность. Когда мы предоставляли им выбор, они отказывались от сложных задач, из которых могли узнать что-то новое. Они не хотели делать ничего, что могло разоблачить их недостатки и поставить под сомнение их талант.

В отличие от учеников первой группы, ребята из второй, которых мы хвалили за старание, в большинстве своем выражали желание получать еще больше сложных заданий, которые могли научить их чему-то новому.

Мы раздали школьникам из обеих групп следующую порцию трудных задач, с которыми они справились уже не так хорошо. «Одаренные» подростки теперь стали думать, что они, видимо, вовсе не так умны. Если успех означает, что они обладают интеллектом, то любая трудность свидетельствует об обратном.

А «старательные» подростки решили, что затруднения, с которыми они столкнулись, означают лишь, что нужно прилагать больше усилий. Они не воспринимали трудности как провал и не считали, что это мерило их интеллекта.

Мы пригляделись к результатам. После опыта с особо трудными задачами результаты учеников, которых хвалили за способности, резко упали и оставались низкими даже тогда, когда мы давали им больше относительно легких задач. Потеряв веру в свои способности, они справлялись с работой хуже, чем вначале. А ребята, которых хвалили за старания, демонстрировали всё более и более высокие результаты. Они использовали трудные задачи, чтобы усовершенствовать свои умения, а потому, когда им снова дали легкие задачи, они расщелкали их как орешки.

Можно сказать, что похвала способностям понизила коэффициент интеллекта учеников. А похвала за усилия повысила его.

Безусловно, хорошо говорить ребенку, что он умный, но когда дело касается учебы, лучше делать акцент на старании, стремлении преодолевать трудности и трудолюбии и хвалить именно за эти качества.

Встаньте на сторону ребенка, будьте командой. Детям очень важно ощущать поддержку, особенно в сложном деле. Растущему деревцу на первых порах нужны подпорки, чтобы вырасти в сильное красивое дерево, и в вашей помощи нет ничего плохого. Более того, дети обожают делать что-то вместе с родителями. Вы наверняка замечали, что ребенок куда охотнее убирает комнату или моет посуду вместе с вами. Маленькие дети и вовсе с радостью хватаются за пылесос или швабру, потому что им хочется приобщиться ко всему, что делают взрослые. Многие мамы говорят, что дети иногда просят просто посидеть рядом, когда они выполняют домашку, хотя ребенок легко справляется самостоятельно. Это не прихоть, а стремление к психологическому комфорту. Чем больше в такой ситуации настаивать на самостоятельности, тем сильнее это будет вгонять в невротическое состояние ребенка, который и так боится «стоять без опоры». Поэтому не бойтесь помогать ребенку, если ему трудно.

Здесь, безусловно, нужно искать «золотую середину»: важно избегать гиперопеки. Как говорит Милана, автор книги «Как прогулять школу с пользой»:

Чтобы воспитать в детях самостоятельность, в первую очередь нужно убедиться, что взрослые эту самостоятельность не подавляют. Бывает так, что родители постоянно неосознанно перехватывают инициативу и ребенок даже не успевает принять какое-то решение. Важно не использовать такие фразы, как «у тебя ничего не получается, я быстрее сделаю» или «иди лучше, я сама справлюсь». Второй момент — личный пример. Если у самих родителей принятие решений вызывает проблемы, ребенок копирует это поведение и тоже может стать нерешительным.

Чтобы развивать самостоятельность, стоит начать с каких-то незначительных вещей: поручить ребенку небольшое задание и затем похвалить, как бы коряво он его ни выполнил. Кстати, когда родители стали доверять мне серьезные дела, я сперва испытывала тревогу, потому что переживала, что все испорчу и не оправдаю доверия. Но постепенно, когда тебя поддерживают, когда ты понимаешь, что всем свойственно ошибаться, страхи уходят. Важно объяснять детям, что взрослые тоже совершают ошибки и часто не могут что-то сделать с первого раза.

Как помочь ребенку стать самостоятельнее:

• Вселить уверенность, что в случае ошибок его не будут ругать, что ошибаться — абсолютно нормально и естественно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

• Сформировать установку, что при необходимости вы всегда готовы помочь, что просить о поддержке — абсолютно нормально (и в ответ на просьбу никогда не ведите себя так, будто делаете одолжение);

• Не спешить навязывать свое видение, не торопиться исправлять ошибки или пытаться выполнить всю работу за ребенка. Сдерживаться, даже когда видите, что сын или дочь решает задачу с ошибками, но хочет сделать это самостоятельно. Позволить ребенку ошибиться и исправиться, получить опыт.

• Обязательно хвалить ребенка за самостоятельность, усидчивость, желание справиться со сложным заданием, пусть даже попытка окончилась безуспешно.

Отмечайте победы ребенка. Пока внутренняя мотивация только формируется, нет ничего дурного в том, чтобы поддерживать ребенка позитивными внешними стимулами. Даже взрослому человеку приятно получать бонусы за отлично выполненную работу, что уж говорить о детях! Как отмечает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Павел Балабан: «Если что-то вызывает у нас негативные эмоции, мы не хотим это повторять. Поэтому нужно связать свои действия с чем-то позитивным. Например, вы точно знаете, что вам с утра нужно пять раз отжаться, но очень не любите это делать. Тогда надо придумать для себя какую-нибудь награду».

Но важно, чтобы эти стимулы были не денежными. Плата за учебу снижает подлинный интерес к предмету, убивает внутреннюю мотивацию. Как пишет автор книги «Драйв: что на самом деле нас мотивирует?» Дэниел Пинк, американский писатель и эксперт по поведенческой науке: «Когда деньги используются в качестве внешнего вознаграждения за какую-либо деятельность, люди теряют к этой деятельности живой, искренний интерес... Вознаграждение может на короткое время поднять работоспособность, так же как доза кофеина может дать несколько дополнительных часов бодрости. Но эффект сходит на нет и, что еще хуже, может снизить у человека долговременную мотивацию к продолжению работы».

Поэтому позитивное подкрепление лучше выразить в чем-то нематериальном: например, сыграть вместе с ребенком в настолку, почитать ему перед сном или, если победа значительная, сходить в кино, отправиться на выходные в место, куда ребенок давно мечтал поехать. То есть сделать что-то, что еще больше вас сблизит и вызовет положительные эмоции.

Кроме того, достижение цели, похвала и позитивное подкрепление вызовут выброс дофамина, гормона-нейромедиатора, который является частью системы вознаграждения в мозге. С одной стороны, именно дофамин дает нам первоначальный заряд, который побуждает нас двигаться к цели, с другой — он же приносит чувство удовлетворения, радости и гордости, когда мы этой цели достигли. Поэтому, когда мы отмечаем победу ребенка (например, его первый самостоятельно написанный рассказ или успешно сданную аттестацию), мы увеличиваем выброс дофамина, создаем положительный эмоциональный фон и побуждаем ребенка ставить новые цели.

Здесь только важно не переусердствовать, помнить, что обучение не должно превращаться в гонку «быстрее, выше, сильнее», чтобы не сделать из ребенка невротика. Наша задача — взрастить внутреннюю мотивацию, уверенность в своих силах, сформировать умение ставить цели и достигать их.

Учите разбивать большую цель на задачи. «Ничего не доводит до конца, все бросает на полпути» — одна из самых частых жалоб родителей. И хотя далеко не каждое дело надо доводить до конца, особенно в период, когда дети ищут и пробуют разные занятия, умение ставить цели и достигать их — все-таки очень важный навык, которым даже среди взрослых могут похвастаться далеко не все. Возможно, и вы много лет мечтаете сбросить вес, но никак не можете начать ходить в спортзал регулярно, или покупаете онлайн-курсы, чтобы изучить историю искусств или основы детской психологии, а потом бросаете после первого занятия. И даже не все, кто купил эту книгу, прочтут ее до конца.

По данным некоторых исследований, 92% людей не достигают поставленных в начале года целей.

Чаще всего это связано с прокрастинацией, когда люди откладывают важные дела из-за их объема. Если задача сложная, нам становится страшно: мы не знаем, как к ней подступиться. Страх парализует, и мы предпочитаем не кидаться на амбразуру, а решать текущие привычные дела. Но стоит только разбить большую задачу на маленькие подзадачи с конкретными дедлайнами, как дело перестает казаться таким уж неподъемным (вспомните пресловутое правило: «слона нужно есть по кусочкам»). Почему этот метод работает? Конечно, из-за дофамина: выполнение каждой маленькой подзадачи, особенно подкрепленное позитивным стимулом, вызывает гормональный всплеск, а значит, появляется мотивация двигаться дальше.

Именно поэтому я рекомендую составлять план, расписание (пусть и приблизительное) и майнд-карты. Кстати, согласно исследованию Дэвида Боули из Университета Джонса Хопкинса, оценки учащихся, которые пользуются майнд-картами, выше на 12%. Майнд-карты позволяют визуально упорядочить информацию, увидеть все взаимосвязи, понять необходимый объем задач и процессов. Кроме того, опираясь на майнд-карты, можно составить график и «дорожную карту» с конкретными целями и подзадачами. Еще один несомненный плюс такого метода — он активно задействует ассоциации и образы, что помогает лучше и быстрее запоминать материал, поскольку мы мыслим именно образами. Это один из приемов мнемотехники — способов запоминания информации.

Как составить майнд-карту?

Составлять карту можно и на бумаге, и в программах (например, Figma, Tilda и другие, их легко можно найти в интернете — как платные, так и бесплатные варианты). Я больше люблю рисовать на бумаге от руки, потому что лучше запоминаю, когда пишу или рисую.

Итак, принципы составления майнд-карты таковы.

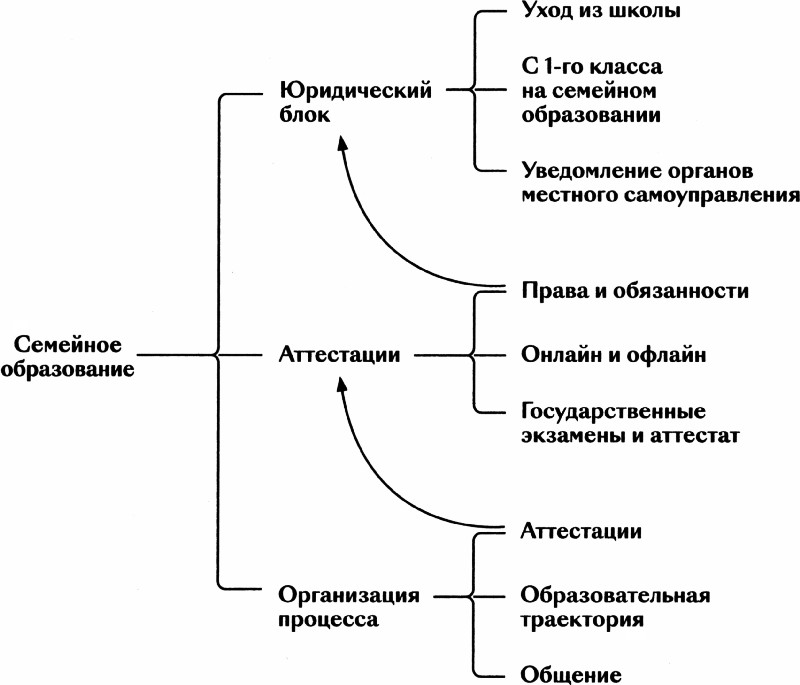

• Лист бумаги расположите горизонтально. В центре поместите блок, которому посвящена карта. Например, «семейное образование».

• Затем проведите стрелки-ветви к ключевым блокам, а от них к подблокам — по иерархии.

• Все блоки и линии от них выделяйте разными цветами. И для каждого блока придумывайте значок-ассоциацию.

• Если вы создаете майнд-карту для ребенка, то делайте ее вместе с ним и не подсказывайте ассоциации-образы. У каждого свои ассоциации нато или иное слово, а мы лучше запоминаем собственные образы. Поэтому, если вы начнете придумывать ассоциации за ребенка, карту точно запомните вы, а вот ребенок — вряд ли.

• Заключайте каждый ключевой блок в визуальную рамку и пишите печатными буквами.

• Минимум слов, больше образов.

• Отдельными стрелочками обозначьте взаимосвязи.

Например, на моей карте сразу понятно, что подблок «Права и обязанности» в блоке «Аттестации» связан с «Юридическим блоком», а подблок «Аттестации» в блоке «Организация процесса» связан с блоком «Аттестации».

Вы можете раскрыть каждый блок, написав рядом с ним нужную информацию. Так, рядом с подблоком «Онлайн и офлайн» в блоке «Аттестации» можно указать школу, с которой вы планируете заключить договор на прохождение промежуточной аттестации. А рядом с подблоком «Уход из школы» составить перечень документов, которые вам нужно будет забрать.

Ставьте в меру сложные задачи. В психологии есть такое понятие, как «зона ближайшего развития», его ввел советский психолог Лев Выготский в начале 1930-х годов. Согласно этому определению, обучение приносит результат, только когда проходит в зоне ближайшего развития — в сфере задач, с которыми ребенок пока еще не может справиться самостоятельно, но решает их с помощью взрослого. Область, в которой ребенок сам решает задачи без чьей-либо помощи, называется «зоной актуального развития». Для эффективного обучения ребенок должен получать задания и уроки, которые находятся в зоне ближайшего развития, чтобы постепенно новые умения и навыки переходили в зону развития актуального.

Получается, важно выбирать для ребенка не слишком сложные, но и не чересчур легкие задания. Когда задачи слишком легкие, никакого развития не будет, ребенку быстро станет скучно. Я знаю несколько историй, когда мотивированные, читающие и любящие книги дети пошли в школу, а в 1-м классе их заставили читать по слогам, чтобы не выделять среди других учеников. А сын моей подруги, который к моменту поступления в 1-й класс уже научился умножать и делить, очень тосковал на уроках математики, где ребята только учились складывать в пределах десятка. Математика стала ассоциироваться у него с чем-то скучным и примитивным. Кроме того, когда человек слишком легко справляется с тем или иным делом, возникает ощущение, что победы не так уж важны. А значит, не стоит даже к ним стремиться.

Но не стоит впадать и в другую крайность: чересчур трудные задания тоже негативно отражаются на мотивации: они фрустрируют и пугают детей, заставляют сомневаться в своих силах и очень утомляют. А если попытки заканчиваются неудачей, ребенок и вовсе теряет к теме интерес. Отсутствие интереса и негативная эмоциональная окраска душат всякую мотивацию.

Поэтому задания должны быть трудными, но в меру. Здесь важно ориентироваться на конкретного ребенка. Один в первом классе бегло читает, но с трудом решает задачки в одно действие. Другой читает медленно и с большим напряжением пересказывает тексты, но зато легко складывает двузначные числа. У каждого из детей своя «зона ближайшего развития».

Как же понять, что задание в меру трудное? Если ребенок на первых порах справляется только с вашей помощью, но быстро учится и вскоре выполняет его самостоятельно, значит, вы подобрали задание удачно. Ребенок должен приложить усилия, но затем быстро двигаться вперед — тогда новое умение или навык переходит в «зону актуального развития». При таком раскладе ученик чувствует удовлетворение, радость и гордость, что его усилия и напряжение увенчались успехом. Тогда возникает желание учиться дальше, и ребенок с удовольствием и даже азартом приступает к новой теме.

Когда вы ставите ребенку задачи и пишете план обучения, неплохое подспорье — метод постановки целей SMARТ. Этот простой подход помогает четко сформулировать цель и составить дорожную карту по ее достижению.

Цель должна быть...

Конкретной (Specific) и измеримой (Measurable). Необходимо четко определить, чего вы хотите достичь. Например, выучить английский на хорошем уровне — цель абстрактная и размытая. Что означает «хороший уровень английского»? Для одного человека это умение объясниться с официантом в ресторане в Европе, для другого — владение на уровне носителя, чтобы без проблем учиться в зарубежном вузе. Поэтому ставьте конкретные и измеримые цели. Так, цель «выучить английский до уровня В2» — четкая и измеримая.

Большие цели разбивайте на более мелкие — так вам вместе с ребенком будет проще «съедать слона».

Достижимой (Achievable). Цель должна быть адекватной, то есть соответствовать возможностям ребенка. Если ваш сын или дочь только учат английский алфавит, вряд ли к концу года они достигнут уровня В2, даже если вы переехали жить в другую страну и ребенок схватывает все на лету. Труднодостижимые цели могут привести к провалу, а это снизит самооценку и мотивацию. Поэтому не надо ориентироваться на невероятный результат соседского мальчика или дочери известного блогера: надо смотреть на реальные возможности своего ребенка.

Релевантной (Relevant). Кроме того, цель должна быть актуальной и соответствовать потребностям ребенка. Он и вы должны понимать: зачем нужна эта цель, что она принесет? Она действительно так важна или это наши страхи/амбиции/комплексы? А если важна, то почему именно сейчас? И способен ли ребенок ее достичь?

Ограниченной во времени (Time-bound). Если нет дедлайна, конкретной точки во времени, к которой вы хотите достичь той или иной цели, дело может затянуться на годы. Некоторые люди учат английский всю жизнь и так и не добиваются результата. Поэтому обязательно ставьте дедлайны. Но, разумеется, адекватные, чтобы учеба не превратилась в забег с препятствиями.