Школьный канон

Не меньше, чем родители, на становление читателя влияет школа. Влияет она и на представления общества о читательской норме. Вырастая, люди за редкими исключениями забывают о том, как учились сами, как читали через силу или отказывались от чтения, как ненавидели поиск метафор и эпитетов, и солидаризируются с учителями. Я думаю, если бы в программу по литературе не входило такое количество текстов, многим не пришло бы в голову требовать от своих детей экстраординарной начитанности в комплекте с внеклассным чтением «для души». Требования общества к ребенку как читателю — отражение именно школьного подхода к преподаванию литературы. А каков же, собственно, этот подход, на чем он основывается?

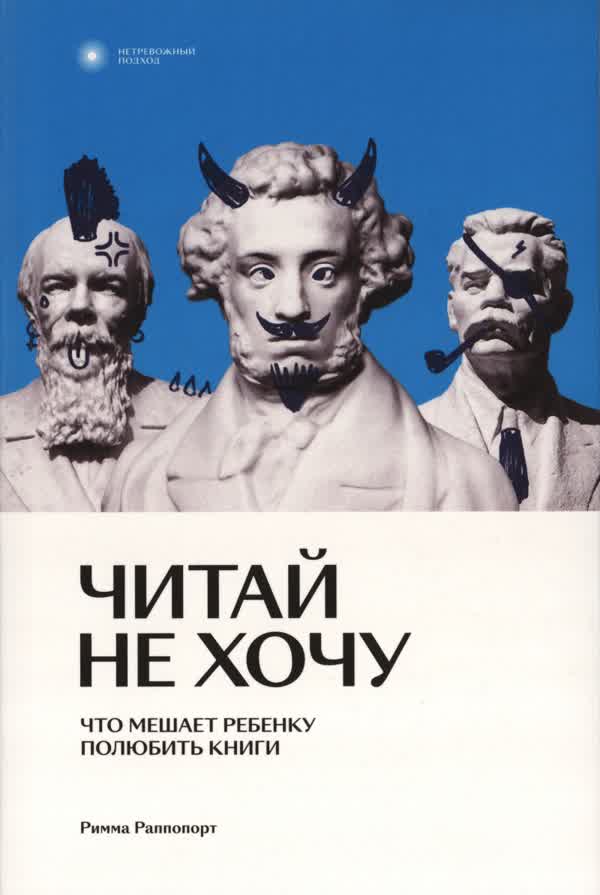

Прежде всего, на идее, что есть менее ценные и более ценные книги, менее обязательные и более обязательные. И есть святое — список школьной литературы, канон. В него входят совсем не детские произведения, но именно они с 5-го по 11-й класс составляют основной круг чтения школьника (попробуй успеть на фоне общей нагрузки взяться за что-нибудь еще!) и превращаются в настоящую читательскую повинность.

Где-то наверху, среди чиновников, да и внизу, среди учителей, бытует мнение: если все будут знать определенный свод текстов, возникнет общий культурный код (как мы видели по опросу, он волнует и родителей). Судя по всему, на этом убеждении и держится недвижимая святыня школьного канона. Я неслучайно написала «знать»: даже до формального чтения, не говоря уже о вдумчивом, дело доходит все реже. В статье «Классическая школа, неклассические дети» социолог Любовь Борусяк анализирует отношение старшеклассников к классической литературе. На основе опроса 700 учащихся Борусяк делает вывод, что чтение классики в кратком пересказе школьники не всегда отличают от чтения оригинального текста: «...знакомиться с программными литературными произведениями иными, кроме собственного чтения, способами стало абсолютно нормальным, естественным, поэтому подростки зачастую это уже не рефлексируют»1.

В другой статье Борусяк «Школьная литература: почему ее не любят школьники» ясно вырисовывается противоречие: старшеклассники за время обучения усваивают ценность классической литературы, но на практике не читают многих произведений, не испытывают к ним интереса2. В результате вместо погружения в тексты — только беглое знакомство, вместо присвоения ценности классики — усвоение. Если тексты не читают, а лишь поверхностно знают, то и культурный код формируется условный, мифический. Происходит подмена общего культурного кода на общий культурный миф о литературных ценностях, объединяющих граждан.

Помню, что уже в начальной школе мне не хотелось читать неинтересное (таковыми были разные славянские песни, мифы или советские приключения), я поняла: можно скользнуть глазами по странице и понять, в чем там дело. Я научилась изворачиваться.

Влада, 16 лет, Красноярск

Где, как не на уроках литературы, развивать критическое мышление, аналитические навыки, воспитывать дух сомнения? Вместо этого литература в школе формирует мифологическое сознание. Литературовед Олег Лекманов, сравнивая преподавание литературы в советской и современной школе, пишет: «В списке имен одни заменились другими (условно говоря, Фадеев — Солженицыным), но в „науку понимания“ (по формуле С. С. Аверинцева) и наслаждения текстом наша школьная филология так и не превратилась»3. После короткого перерыва на свободу в 1990-е годы школа действительно вернулась к тотальной стандартизации и сосредоточилась на «мертвой литературе». Мертвой не потому, что классика устарела и перестала быть интересной (хотя и не без этого), а потому, что от самого этого нерушимого стандарта веет мертвечиной. Сегодня классика в массовой школе — преимущественно фейк. Предмет «литература» за редкими исключениями — тоже.

Мы впихиваем детей в рамку обязательного списка из страха, что потом они все это не прочитают. Но школьники не только не читают программные произведения, но и приобретают к ним стойкое отвращение и, когда обязаловка кончается, могут уже не вернуться к классике. Не лучше ли научить детей наслаждаться литературой, чтобы, запомнив этот опыт, они в будущем ознакомились с каноном самостоятельно? Вопрос непростой. И оценить риски такого подхода сложно.

Единственное, что мы можем подсчитать, — потери от нынешнего подхода. Об этих потерях свидетельствуют, например, результаты российских школьников в исследовании PISA, проверяющем математическую, естественнонаучную и читательскую грамотность 15-летних школьников из разных стран. Исследование проводится раз в три года, и Россия стабильно занимает места ниже средних по всем направлениям. В 2018 году баллы российских школьников значительно снизились по сравнению с 2015-м4. Еще до публикации этих результатов психолог Катерина Поливанова объясняла низкие показатели учащихся из России объемом выучиваемого в нашей школе и «кристальностью» текстов: «С этими текстами нельзя ничего сделать: их нельзя анализировать, о них нельзя раздумывать. Это абсолютно стерильная классика, истина в последней инстанции. Поэтому здесь, видимо, лежит проблема потери интереса к чтению. Чтение не провоцирует размышление, чтение не провоцирует думание. И это большая проблема российского образования»5.

Не соглашусь со стерильностью классики: я знаю немало свободных, творческих учителей, в чьих руках она становится предметом настоящего диалога. Стерильность — свойство системы преподавания, а не самих текстов. Но такая система действительно ведет к тому, что из литературного образования вымывается все живое, спорное, проблемное.

За свою короткую жизнь я успела прочитать несколько длинных-предлинных списков литературы на лето и сформулировать свое отношение к школьной программе. Зачастую в ней оказываются полезные и интересные произведения. Спасибо моему учителю за то, что в списке были Тургенев, Хемингуэй и Горький. Для меня их произведения были просто необходимы. Но, к сожалению, каким-то чудом в программу иногда попадают большие и нудные романы... Например, «Квентин Дорвард». А еще (но это мое субъективное) там явный перебор с Гоголем. При всем уважении немного надоедает читать о проблемах с чиновниками в России. И еще кое-что. Кажется, я слишком критична, как Холден Сэлинджера, но, черт побери, почему так мало зарубежных авторов? Брэдбери, Ремарка, Голдинга...

Уля, 17 лет, Санкт-Петербург

Что мне лично не нравится в классике? Есть вещи, которые очень сильно давят. Достоевский, например. Тебе вроде как нравится, а потом ходишь весь день, и так гадко. Или вот всякие депрессивные мысли героев, которые ты пытаешься подавить в себе, достигаешь определенного успеха, а потом они берут и прыгают на тебя со страниц книги из уст героев, и это все равно что токсичные люди. Для меня это базовые причины, по которым я от чего-то отказываюсь в той же школьной программе.

Лиза, 16 лет, Санкт-Петербург

Не знаю, как другим ребятам, но лично мне не нравится сама установка, что школьную программу НУЖНО читать. Не важно, для чего и во имя чего мне НАДО прочесть все эти произведения, — для того, чтобы получить пятерку на уроке, или для того, чтобы успешно сдать экзамен. Для меня чтение — это в первую очередь про удовольствие, а не про принуждение и тем более не про экзамены! Мне бесконечно нравится сам процесс выбора книги для прочтения. Не знаю почему, но одна только возможность самостоятельно выбрать произведение приносит мне море радости. До сих пор помню, как впервые сама купила себе книгу, не советуясь с родителями и не опираясь на список литературы на лето. Какой счастливой я тогда была! Школьная же программа лишает меня этой радости. Она решает за меня, что и когда я буду читать. «Я теперь не хозяйка своих рук и ног», а еще не хозяйка своей книжной полки.

Ульяна, 16 лет, Балтийск

Анализ текста, или Твоего мнения никто не спрашивал

В конце 2020 года в Ейске разгорелся маленький скандал: старшеклассник написал сочинение об осени (актуальная для шестнадцатилетних тема), а учитель прокомментировал его так: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!». Если своего мнения не может быть даже по поводу осени, то что говорить о классической литературе.

Увы, как правило, ребенок должен воспроизвести на уроке и в сочинении точку зрения учителя, которая почерпнута из методичек и критических статей. В таких условиях дети не учатся не то что анализировать текст, но даже самостоятельно думать.

Большую роль в восприятии школьной литературы играет оценка педагога. Не классическое «Величайшее произведение... лучшее в творчестве... без сомнений, прекрасный слог!», а обычное рассуждение. Мне очень повезло с учительницей литературы, она приветствует плюрализм мнений. Но даже с ее стилем преподавания иногда воспринимать школьную программу сложно. Ценности, транслируемые на уроке, подчас устаревшие (такой морали-этики, чтобы «вечная и для всех», и не бывает), повествование бывает страшно нудным, а многие проблемы, которые тогда считались сущим адом, для нас, современных школьников, уже и не проблемы, вовсе. И это, как ни странно, не наша вина.

Вероника, 14 лет, Омск

Анализ текста школьники часто ругают, называют неинтересным. В то же время и исследование Борусяк («Школьная литература: почему ее не любят школьники»), и мой профессиональный опыт показывают: по сути, ученики чаще всего жалуются не на сам формат анализа и рассуждения, а на невозможность свободно высказывать свое мнение на уроках литературы.

Классику иногда интересно читать. Если не по программе. Чтобы не думать о «голубых занавесках». Я особенно Льва Толстого люблю и Дюма-старшего. Достоевский тоже ничего. У них тоже люди, а не персонажи, и им тоже можно сочувствовать (а то, что я их как людей вообще совсем не понимаю, потому что это было лет двести назад, — другой разговор). Но, думаю, это пока их в программе нет. Появятся, понадобится писать сочинения — я и их возненавижу. Хочу от книг удовольствие получать, а не страдание.

Лера, 16 лет, Москва

Уроки литературы, разумеется, породили массу недобрых мемов, особенно среди школьников популярен мем про «синие занавески» (иногда голубые) — он обычно идет в связке с другим, так называемым синдромом поиска глубинного смысла. Если вбить оба мема в поисковую строку, можно встретить много раздраженных шуток. Но не стоит думать, что любой анализ сводится к великой роли занавесок в литературе. Если он не держится на штампах школьного литературоведения, не служит бессмысленному и теперь уже тоже «мемному» вопросу «Что хотел сказать автор?», а основывается на здоровом литературоведении, то такого отторжения у детей не вызывает. Конечно, недостаточно сверху вниз спустить ученикам разборы Лотмана и Эйхенбаума. Анализ текста — процесс, в котором на уроке литературы участвуют и ученики, и учитель. Это совместный поиск, ведь окончательного разбора не бывает, открытия могут подстерегать словесника и спустя тридцать лет преподавания одного и того же произведения.

Условия поиска на уроке задает учитель: выбирает формы обсуждения, предлагает дополнительные тексты (например, фрагменты статей того же Лотмана), творческие задания. Тот анализ, который школьниками высмеивается, обычно поиска не предполагает. Глубокая интеллектуальная работа, ведущая к формированию собственного мнения, подменяется воспроизведением одних и тех же приемов: запишите, законспектируйте, повторите, перескажите.

Помню, в каком благоговении я ходила несколько дней после прочтения «Евгения Онегина» — к счастью, раньше школьной программы. С нетерпением ждала его в школе с мыслью: «Ну такое-то никто не сможет обсуждать однозначно!». Стандартный набор тем для сочинений, которые мы к тому же не могли выбрать, был таким разочарованием. Мне поставили четверку за то, что отошла от темы и сделала не пересказ, а анализ, хотя говорилось «пишите то, что думаете». Иногда прочитаешь новое произведение, и так не хочется изучать его в школе, потому что знаешь, что эмоции и восприятие будут испорчены навсегда.

Лена, 16 лет, Подольск

Уроки литературы могут научить детей тому, что заветное собственное мнение — это не беспочвенное оценочное суждение, а результат мыслительных усилий, анализа. В интернете под каждой второй публикацией можно найти оскорбления. Нередко на призывы к корректности авторы оскорбительных комментариев отвечают, что всего лишь высказывают свое мнение. Это результат в том числе плохого литературного образования, вечной подмены анализа готовыми аксиомами.

Значительная часть программных произведений не вызывает у школьников удовольствия при чтении. Тем не менее я не раз замечала, что совместный анализ в классе — только настоящий, когда учитель и ученики вместе ищут и совершают небольшие открытия, — доставляет радость обеим сторонам. Анализ текста как путь к его пониманию помогает школьнику увидеть, что классика, на первый взгляд не имеющая к нему никакого отношения, про него и для него. И чтением классики можно наслаждаться. Хотя, безусловно, это касается не всех книг, попавших в сакральный список. Некоторые действительно безнадежны.

Перед учителем стоит задача приблизить произведение к детям, помочь им рассмотреть текст и увидеть в нем себя. Если ученики, разбирая на уроке классическое произведение, восклицают: «Жиза!» — значит, на этот раз учителю удалось самое главное. Вероятность того, что вслед за пониманием активизируются центры удовольствия, повышается.

Если литература должна быть про меня, то и для меня. А это для кого? На уроке учитель восхищается языком, стилем. А теперь честно, если у писателя стиль хромает, но сюжет залихватский, я такому автору прощаю все.

Владислав, 13 лет, г. Жуковский, Московская область

Плохие учебники

Мне сложно представить хороший урок литературы, который построен исключительно на учебнике. Всплывает только печальный образ: дети, зачитывающие вслух исполненные пафоса фрагменты из биографии очередного «неживого» писателя.

Я считаю, что информация про то, где родился, на ком женился и как умер автор, может, и важна, но не влияет на изучение произведения и скучна. А если бы в учебниках показали, как место, где автор родился, повлияло на него, как его возлюбленные влияли на творчество и к произведениям каких авторов он обращался, какие чувства и эмоции испытывал... Нужна не просто биография, но то, как она отражается на творчестве писателя или поэта. Хочется рассматривать его внутренний мир, размышлять и анализировать. Но опять эти «рамки» урока, где дается только сухая информация. В результате произведение не цепляет.

Марина, 13 лет, Новая Ляля

Учебники, чаще всего используемые в российских школах, к литературе и формированию компетентного читателя отношения, как правило, не имеют. Есть, конечно, и хорошие учебные программы, но в массе своей страна учится не по ним. Приведу характерный пример, поразивший меня еще в первый год работы.

Один из самых популярных учебников литературы предлагает в восьмом классе изучить рассказ Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет» о заболевшем и не попавшем на классный снимок мальчике и навестившем его учителе. Повествование ведется от лица повзрослевшего героя, он вспоминает историю, стоящую за той фотографией, и своего заботливого учителя — получается немножко нравоучительный рассказ о гордом звании педагога: «А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь». Хоть сейчас приводи на ЕГЭ или в итоговом сочинении в качестве аргумента.

Только вот рассказ в учебнике дан не полностью. Потому неясной кажется его концовка: «Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда». При чем же тут разоренное гнездо? На отсутствующих страницах дети могли бы прочитать о том, что дом, ставший школой, раньше принадлежал раскулаченному деду героя. Именно история раскулачивания, честно и страшно описанная Астафьевым, делает рассказ по-настоящему ценным. Текст оказывается менее детским, а мораль — не такой очевидной: «Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны». Сцена, конечно, страшная, но ведь в седьмом классе уже прошли «Тараса Бульбу» — кого после этого удивишь разнесенной всмятку головой? А может быть, дело не в мелькнувшем в трех предложениях насилии, а в самой теме раскулачивания?

Исподтишка кастрирован сильный рассказ на важную тему. Зато в культурный код учеников войдет светлый образ учителя с большой буквы. «Текст», textus, в переводе с латыни — это ткань, так почему бы не простирнуть его перед размещением в хрестоматии? О маленькой хитрости составителей нигде не сказано. Узнать о неожиданном несовпадении можно, только сопоставив хрестоматию с оригиналом. И название играет по-новому: «Фотография, на которой меня нет» — рассказ, в котором нет ключевого для его понимания эпизода. Ни одного аналитического вопроса к сокращенному рассказу в учебнике не предложено, да и нечего теперь анализировать. Хороший кейс, чтобы заняться воспитанием компетентного читателя, продемонстрировать детям ценность критического мышления — мол, вот почему нужно всегда сверяться с источниками.

Литературовед Дмитрий Бак так определил главную проблему преподавания литературы в школе: «Между искусством и моралью существуют такие же сложные взаимоотношения, как между наукой и религией. Уходить от этих проблем, сводить эстетическое к этическому — не только невежество, но и своего рода педагогическое преступление»6. Наверное, «педагогическое преступление» — самое верное определение для поступка составителей учебника, которые в угоду упрощенной морали разрушили эстетику астафьевского рассказа.

Худший вопрос на уроке литературы: чему учит произведение? В религиозной школе нас спрашивали, чему учит та или иная глава Торы, и в этом не было ничего противоестественного. Но литература не религия. Хорошие книги учат самостоятельно думать и чувствовать, а не предлагают готовый набор нравственных клише, из которых ученик мог бы скомпилировать взгляды на мир. Для морали есть специально отведенный литературный жанр — басня. Все остальное — сложнее. Иначе мы топчемся вокруг наивных оценочных категорий: хороший/плохой, правильно/неправильно, патриот/предатель. Стоит ли говорить, что мир и литература как его отражение многограннее?

Всепоглощающий ЕГЭ

Недобрую службу сослужил школьной литературе и ЕГЭ по русскому. Он появился больше десяти лет назад, через него успели пройти миллионы выпускников: в отличие от экзамена по литературе, русский в конце 11-го класса сдают все без исключения. За это время чудовищно упростилось восприятие художественного текста: дети привыкли смотреть на него через призму принятого на ЕГЭ шаблона. Редкий школьник может выйти при разборе текста за пределы диады «проблема — позиция автора», которая к настоящему филологическому анализу вообще не имеет отношения. Подобные последствия ЕГЭ я вижу, встречая и увлеченных литературой школьников, и молодых учителей.

Раньше многие замечали, что ЕГЭ по русскому — последняя надежда на то, что дети хотя бы частично прочитают школьную программу. Все потому, что в сочинении обязательно требовалось привести литературный аргумент. Структура этого сочинения выглядит приблизительно так: сначала выводишь проблему, потом ее комментируешь (специфика комментирования меняется чуть ли не каждый год, видимо, иного повода переиздать пособия и провести обучающие вебинары не находят), затем формулируешь позицию автора по проблеме (и ничего, если текст художественный, давайте и дальше путать автора и рассказчика), быстренько с ней соглашаешься (можно не соглашаться, но этот путь сложнее и опаснее) и приводишь аргументы, подтверждающие вашу с автором позицию, — остается только написать заключение.

Чтобы вы хорошо представили, что такое аргумент в ЕГЭ, покажу рекомендации, которые я составляла для своих выпускников в далеком 2014 году (сразу предлагая им соглашаться с позицией автора):

Аргумент. Их должно быть два. Один из литературы, второй — из любой области (включая литературу). Аргумент — это не пример. У него есть вывод. Помните, что аргумент подтверждает позицию автора. Если автор говорит, что нужно «быть», а не «казаться», то ваш аргумент строится так:

• «Положительный аргумент». Герой/человек, который умел «быть», смог показать всем, каков он на самом деле. Его умение «быть» положительно повлияло на его жизнь: все его зауважали, он женился, добился любви, стал директором «Газпрома» и т. д.

• «Аргумент от противного». Герой/человек не умел «быть», все время заботился о том, каким кажется.

В итоге он был несчастлив именно из-за этого, ничего не добился, его бросила жена, люди отвернулись, он умер в одиночестве и т. д. Важно, чтобы негативные последствия вызвало именно то, что он хотел «казаться, а не быть».

В 2019 году литературные аргументы отменили. Нет, с их отменой дети не забросили школьную программу, потому что и раньше ради егэшного сочинения ее не читали. Чтобы подобрать литературный аргумент, достаточно было найти в интернете таблицу с готовыми примерами. А особо добросовестные могли по-настоящему прочитать несколько коротких универсальных текстов, подходящих к большинству проблем. Бедная, бедная шолоховская «Судьба человека»! Наверное, так, как ее, на аргументы не растаскивали ни одно программное произведение.

ЕГЭ по литературе тоже не подарок. В нем много тестов, но это в целом можно понять. Ничего ужасного в том, что выпускник продемонстрирует теоретические знания, нет. Хотя вот такие выхолощенные формулировки отталкивают:

Приведенный фрагмент представляет собой напряженный ______________между персонажами, по-своему отражающий глубокий, непримиримый_______________ двух поколений.

(Задание по пьесе А. Н. Островского «Гроза» из демоверсии ЕГЭ по литературе 2021 года)

Не всегда для анализа отбираются лучшие поэтические тексты, но все же экзамен основывается на изучаемых в школе художественных произведениях. Это выгодно отличает ЕГЭ по литературе от ЕГЭ по русскому, превратившегося в парад слабенькой публицистики на морально-этические темы. Несмотря на то что экзаменационные варианты порой скучноваты, подготовка к экзамену может оказаться не бессмысленной. По крайней мере, у старшеклассников есть возможность готовиться по учебному пособию настоящих, нешкольных филологов, докторов наук Татьяны Кучиной, Александра Леденева, Натальи Блищ. Формат ЕГЭ по русскому такой роскоши не предполагает: там лингвистам делать нечего.

Я попросила прокомментировать положительные и отрицательные стороны ЕГЭ по литературе председателя Ассоциации «Гильдия словесников» Антона Скулачева. Его ответ показался мне очень точным:

Хорошее: экзамен позволяет выпускникам повторить курс и «матчасть», увидеть литературный процесс как цельный (ну, почти). Нацеленность на выстраивание связей между текстами.

• пять сочинений (!) за один экзамен;

• начетническое представление об «авторской позиции»;

• отсутствие установки на диалог с текстом, в подавляющем большинстве заданий с развернутым ответом смыслы уже даны в задании, их нужно «доказать», что противоречит основам филологического метода;

• в баллах перекос в сторону речи, так что работы, написанные «гладкописью», но пустые, получают больше, чем глубокие, но шероховатые;

• отсутствие работы с актуальными навыками: критическим мышлением, креативностью;

• формальность тестовых заданий, в которых знания оторваны от понимания;

• проверка точечных умений («определять роль приема») вместо глобального («интерпретация незнакомого текста», «создание текста под коммуникативную ситуацию»);

• откровенно скучные темы «больших» сочинений.

Не менее ценен комментарий филолога и преподавателя Михаила Павловца:

В основе ЕГЭ лежит представление, что есть «позиция автора», которую «нельзя искажать», а есть «ваша точка зрения», которую можно высказать «при необходимости», — то есть тупиковая ситуация: если твоя позиция совпадает с «авторской» — в ней нет смысла; а если она отлична — то как ты, сопляк, можешь быть не согласен с Толстым или Достоевским? Особенно в тексте из 5—10 предложений? И вот еще что: стихотворения могут быть тебе неизвестны (задания 9—16; причем они всегда — максимально банальные, псевдоклассические — в основном песенные), — но прозаический отрывок всегда из обязательного списка. То есть ты демонстрируешь не умение понимать и анализировать текст, а степень твоей натасканности на текст из обязательного списка.

Кстати, еще в 2007 году, когда в профессиональном сообществе обсуждался вопрос о судьбе выпускного сочинения, учитель и методист Михаил Нянковский говорил, что проблема списывания могла бы решиться, если бы школьники работали с незнакомым текстом7. Списать на ЕГЭ, конечно, трудно, но воспроизведение вызубренных трактовок, на мой взгляд, немногим отличается от списывания. Привилегия анализировать незнакомые тексты пока что остается только у олимпиадников. Видимо, считается, что в масштабе страны это слишком сложная задача.

Пожалуй, худшее, что ЕГЭ принес в школу, — педагогика натаскивания. Некоторые учителя буквально замыкаются на ЕГЭ, и тогда уроки литературы становятся тусклыми, однотипными. Я уверена: чем меньше будет в преподавании литературы единого, единственно возможного, давящего и чем больше вариативного и разнообразного, тем живее окажется предмет.

Сочинение 2.0

В 2014 году школьникам пришлось вспомнить, что такое итоговое сочинение. Столько лет его требовали вернуть — и свершилось. Я не говорю, что в прошлой жизни это была безукоризненная практика: учителя сплошь и рядом переписывали сочинения за медалистов, собственно, в 2009-м сочинение отменили именно из-за тотального нарушения правил. Но, надо признать, качественной реинкарнации не произошло. За время перерыва ЕГЭ разросся настолько, что тут же уничтожил когда-то осмысленную идею. Создается впечатление, что за годы существования ЕГЭ шаблонизация текстов, создаваемых выпускниками на экзамене, негативно повлияла на их способность свободно высказываться, а в письменной речи среднестатистического старшеклассника появился перекос в сторону официально-делового стиля речи. Если вбить в «Яндексе» «итоговое сочинение по литературе», поисковик сразу предлагает подсказку — «клише». К сожалению, сочинение и клише в наши дни синонимы. Привычка писать по заданному шаблону, по определенной структуре вымывает из сочинения творчество, оригинальность и свободу.

Вернувшаяся форма итогового испытания проверяет теперь не столько компетентность читателя, сколько способность воспроизвести заученные клише и аргументы. На экзамене ученикам предлагается несколько тем на выбор. Выпускники видят их впервые, но еще в начале учебного года объявляются тематические направления. То есть все заранее продумывают, какие произведения будут привлекать в качестве литературного материала (это один из критериев оценивания итогового сочинения) в каждом направлении. В час X достаточно подогнать заготовки под попавшиеся формулировки. Правда, есть риск подогнать неудачно, не заметив зазор между темой и домашними заготовками. Логика сочинения приблизительно такая: есть вопрос или тезис (тема), нужно обозначить свою позицию по теме и аргументировать ее. Получается, художественная литература всего лишь иллюстрирует позицию ученика: ни погружение в текст, ни анализ не требуются. Я уверена, что кому-то из выпускников удается написать качественные, вдумчивые тексты, но статистика намекает на то, что достаточно не самой ловкой компиляции интернет-заготовок. Иначе каким образом в 2019/2020 году с первого раза (всего дается три попытки) с испытанием справились 98% школьников?

Официальные требования к написанию сочинения в этом свете выглядят нелепо: «Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.)». Но о какой самостоятельности идет речь, если в большинстве случаев подготовка представляет собой заучивание чужих формул?

Раньше вузы перепроверяли итоговые сочинения и давали за него дополнительные баллы. Но за шесть лет стало понятно: добавлять не за что, и к 2021 году все отказались от этой практики. Неудивительно, что в 2020 году сразу несколько вузов, среди которых, например, Высшая школа экономики и Московский городской педагогический университет, инициировали конкурс сочинений «Своими словами». Ученикам 9—11-х классов предлагается выбрать предметное направление (там есть даже педагогика, медицина, спорт) и интересующую в рамках него тему. Главное — никаких шаблонов и клише. Ориентация на оригинальность, творческий подход и ценность собственного мнения читаются уже в самом названии конкурса. Наверное, «свои слова» — то, чего в школьных сочинениях не хватает больше всего.

Одна из тем итогового сочинения последних лет — «Почему в любви важно понимать и прощать?». Думаю, если бы была возможность провести исследование и выявить процент работ, в которых тема раскрывается на примере Сони Мармеладовой, критерий «самостоятельность» пришлось бы переосмыслить. В 2019 году словесники особенно потешались над данной в одном из регионов темой «Всегда ли он достоин ее?». Коллеги предлагали варианты пар: Герасим и Муму, Колобок и Лиса, дед и репка. Возможно, эта тема, предельно обобщенная, пошлая и всех немного дискриминирующая, — самый точный штрих к портрету итогового сочинения.

1 Чтение современного школьника: программное, свободное, проблемное: коллективная монография / под ред. Е. С. Романичевой, Е. А. Леоновой. М.: Совпадение, 2016.

2 Борусяк Л. Ф. Школьная литература: почему ее не любят школьники (по результатам исследования российских школьников и студентов) // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2017. Т. 125. № 3—4. С. 187—196.

3 Проблемы преподавания литературы в школе // ПостНаука. 2014. 8 июня. URL: https://postnauka.ru/talks/29996.

4 Факты образования. 2019. № 2 (25).

5 Поливанова Е. Роль чтения в жизни ребенка // ПостНаука. 2018. 7 декабря. URL: https: // postnauka.ru/video/57643.

6 Проблемы преподавания литературы в школе // ПостНаука.

7 Судьба выпускного сочинения: круглый стол // Учительская газета. URL: https: // ruk.1sept.ru/article.php?ID=200700912.