ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ

Дошкольное детство. Само название будто напоминает: впереди школа. Как пугает она сейчас родителей новыми программами, непривычными требованиями. И, желая получше подготовить своего малыша к будущей школьной жизни, столь непохожей на домашнюю, папы и мамы иногда устраивают дома со своими пяти-шестилетними детьми «настоящие» школьные уроки: «Сядь как следует», «Не вертись», «Повтори еще раз», «Дай полный ответ», «Выучи наизусть», «Пока не выучишь, гулять не пойдешь».

Видя, что результаты, как ни бейся, невелики, родители впадают в уныние: «Непоседа, рассеянный, упрямый — ну какой из него ученик?» И ищут ответ на вопрос: а как же надо готовить к школе? Читают об этом в журналах и в брошюрах, где подробно рассказывается, чем и как следует заниматься до школы. И в своих многочисленных письмах к нам часто обращаются с просьбой: «Расскажите, как вы учили своих детей читать, считать, быть внимательными, усидчивыми? Почему они в школе тратят мало времени на домашние задания, могут даже «перескакивать» через классы? Это что, врожденные способности или у вас особая система подготовки? Расскажите о ней!»

Вот об этом и будет теперь наш рассказ. И начнем мы его не с обучения счету и чтению, не с выработки внимательности и любознательности (об этом будет речь потом), а... со здоровья малышей, с их физического развития. Почему? Да потому что школа — это прежде всего парта, сидение в ней по нескольку часов в день, это, кроме того, сидение за домашними заданиями, за чтением десятков и сотен книг... — это, короче, резкое ограничение подвижности ребенка в то самое время когда он особенно нуждается в интенсивном, разнообразном, радостном движении.

Конечно, когда-нибудь это противоречие будет преодолено, но пока, увы, остается во всей своей остроте, и страдают от этого больше всего как раз дети физически некрепкие, малоподвижные, вялые. Им учиться трудно, болеют они чаще, занимаются больше, поэтому сидят дольше, а следовательно, все более слабеют. Получается порочный круг, из которого выбраться очень трудно. А крепкий ребенок (ведь ему хочется двигаться!) хоть отчасти да возьмет свое — на переменках, вне уроков, в стихии подвижных игр, а кому повезет (к сожалению, единицам из сотен) — в организованных секциях, кружках.

Вот и выходит, что прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы ребенок уже до школы стал крепким и сильным. Как? Наверное, есть разные способы и пути для этого. Мы расскажем о своем.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Б. П.: Да, придется начать опять-таки с закаливания, хотя обходимся мы, как и на первом году жизни детей, без специальных закаливающих процедур.

Такой вопрос мы не только слышим от многих, но и буквально читаем в глазах каждого наблюдающего наших рабятишек дома. Некоторые не выдерживают, берут Любочку на руки и трогают ее холодные пяточки:

— Тебе холодно?

— Нет, ни капельки! — весело отвечает Люба и, соскользнув с рук на пол, мчится покачаться на боксерской груше, привязанной к канату.

Это действительно так. У наших малышей удивительно хорошо работают все «терморегуляторы». Ночью в спальном мешке плюс 33—34 градуса, и тельце и ножки у них теплые. А вылезли утром из мешка — кругом только плюс 18—22 градуса, а на полу всего лишь плюс 15 градусов (зимой в сильные морозы даже плюс 8—10 градусов). Если бы кожа оставалась теплой, она отдавала бы много тепла. Вот она и приобретает температуру, близкую к температуре воздухе, а ступни ног — к температуре пола, и тогда человек не мерзнет. Оказывается, такое терморегулирование есть у всех млекопитающих: температура подушечек на лапах собак, волков, зайцев равна температуре почвы, а зимой в морозы нулевая. При нуле градусов кровь не может замерзнуть (она соленая), снег и лед при этой температуре не тают, а кожа отдает минимум тепла. «Ну у животных это понятно для чего. Но зачем это человеку: ведь у него есть одежда и обувь?» — спросите вы. Да, но одежда и обувь были изобретены для предотвращения переохлаждения и перегрева. Это когда-то замечательно расширило возможности человека в преодолении неблагоприятных воздействий окружающей среды. А теперь роль одежды частенько сводится к обеспечению термостата — поддержания постоянной температуры вокруг тела. Да и современная квартира тот же термостат. К чему это ведет? К утрате адаптивных (приспособительных) реакций и к снижению сопротивляемости переменам в окружающей среде: и климатическим, и погодным, и житейским. Вот и получается: ноги промочил — уже чихает; ветерок подул — уже кашляет. Такому человеку только на печи и жить — так узок его диапазон приспособительных возможностей.

А мы постарались этот диапазон для своих детишек расширить, чтобы не было ни у нас, ни у них боязни сквозняков, промокших ног, солнечных ударов, летнего дождя и многого другого. И сделали мы это не путем специальных процедур с их медлительностью и постепенностью, а просто... разрешили им ходить в трусиках и босиком дома и на улице, даже — если захочется — выскакивать на снег и из горячей бани, и из теплой комнаты. Знаете, как хорошо утром вместо зарядки пробежаться по беговой дорожке, а вечером — по снежку вокруг дома, — так мы иногда смоем ноги» перед сном...

Даже мы сами, взрослые, расхрабрившись, вслед за малышами начали ходить босиком по полу, по земле, по снегу. Как же это оказалось приятно... К тому же еще надо учесть, что, и выходя из дома, мы одеваемся примерно на сезон легче, чем принято, то есть осенью по-летнему, а зимой по-осеннему (если не ниже минут 10 градусов).

И каковы же получились результаты?

Во-первых, мы избавились от простудных заболеваний (это 90 процентов всех детских болезней!), а заодно и от вечного страха перед ними, который так отравляет существование и родителям и детям. Как-то один из старших вспомнил: «Когда я в школе учился, даже обидно было: все простужаются, а я никак. Ну что это за жизнь — и уроков не пропустить на законном основании». Всем бы такую «обиду».

Во-вторых, легкая одежда, а тем более ее отсутствие, не стесняет движений, а прохлада бодрит и стимулирует большую подвижность — двигаться в таких условиях не просто хочется, а даже приятно.

В-третьих, хождение босиком предотвращает плоскостопие, делает кожу стопы плотнее и прочнее, а походку и бег легче и свободнее, то есть благоприятно сказывается на осанке ребенка и координации его движений. Босые ноги и на спортснарядах — подспорье, а не помеха (попробуйте в ботинках забраться на шест, например). Вот почему мы стойко выдерживаем замечания некоторых окружающих о том, что «быть голым и неэтично и неприлично». И лелеем тайную мечту, что когда-нибудь идеалом станет стройный, сильный и крепкий, как пружинка, малыш, один вид тельца которого будет вызывать улыбку восхищения. Тогда покажется неэтичным прятать под одеждами эту красоту.

Л. А.: Тут следовало бы напомнить, что мы разрешали ходить босиком и в трусиках нашим детям с самых первых их шагов и даже раньше. Это очень важно! Позволь подобное маленькому человеку, который уже переболел отитом, ангиной, пневмонией или простужается без конца. Что из этого выйдет?

— Повезло вам на здоровеньких детишек, вот были бы у вас слабенькие да болезненные, небось дрожали бы над ними и кутали не меньше, чем другие — так иногда говорят нам.

Что сказать на это? Думаю: везет, когда везешь. Мы уже говорили, что у шестерых наших детей был экссудативный диатез. А это значит, что все они были предрасположены к заболеваниям, особенно к простудным (цитирую из популярной медицинской энциклопедии: «...Экссудативный диатез проявляется в склонности ребенка., к частым воспалениям дыхательных путей, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нервной возбудимости и пр.»). Ничего себе «повезло на здоровеньких»... Даже не представляю себе, что бы из них вышло, если бы не нашли «профилактические» меры, предпринимаемые с младенчества.

Говорят нам и так:

— Это вы смелые, потому что вас ни разу еще не прихватило как следует. Вот стрясись что серьезное, сразу откажетесь от своих «снежных процедур».

Стряслось — не отказались. Вот как это было. Случилась у нас в семье пневмония — за 17 лет первый раз, у двухлетней Любочки — осложнение после гриппа. Не уследила я, с температурой отпустила гулять совсем налегке, как всегда, а погода была осенняя, промозглая... До сих пор вспоминаю с ужасом, как она в беспамятстве лежала у меня на руках в приемном покое больницы, как мы долго уговаривали дежурного врача положить и меня вместе с ней в палату, как я не могла никак уйти от больничной двери и как подкашивались у меня ноги, когда я спозаранку пошла узнавать: как? что? Состояние дочурки было тяжелым, несколько дней все мы жили от одного посещения больницы до другого... Да что говорить — каждый, у кого тяжело болел ребенок, пережил то же. А мы с этим столкнулись впервые. Вот когда я поняла по-настоящему, каково это, когда болеют дети... Наконец дочку выписали. И конечно, первые дни мы боялись на нее дохнуть.

— Уж теперь небось не пустите ее по снегу босиком? — спрашивали у меня.

— Пущу обязательно, — говорила я, — потому что не хочу, чтобы это повторилось. — Но, говоря так, я еще не ’знала, как я это буду делать.

Что же вышло? Вот отрывки из дневника:

31.10.73 г. «Любу выписали из больницы».

2.11. «Повысилась температура до 38,5°».

9.11. «Впервые после болезни минут 20 бегала босиком по полу и сопротивлялась надеванию рубашки».

17.11. «Заболела снова. Температура 38,5°, мелкая сыпь: коревая краснуха».

3.2.74 г. «Люба снова бегает по снегу босиком!»

Со времени выписки из больницы прошло три месяца, всего три! Но для того, чтобы уже на девятый день после выхода из больницы «сопротивляться надеванию рубашки», надо было, чтобы Любаша намного раньше уже испытала радость и удовольствие от хождения в одних трусиках. Значит, и тут выручила наша «голопрофилактика» — раннее закаливание без закаливающих процедур.

БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Б. П.: Напомню, что, избавившись от простудных заболеваний, мы избавились примерно от 90 процентов всех детских болезней. Осталось лишь 10 процентов, в основном грипп и детские инфекционные болезни. Их наши ребята обычно переносят легко — без лекарств и лечебных процедур, иногда и без Повышения температуры. Высокая температура держится день-два, мы ее не стараемся искусственно сбить ни аспирином, ни другими лекарствами, потому что считаем, что организм должен сам бороться с болезнью, от этого иммунные силы его растут. Так и выходит: болезнь протекает бурно, остро, выздоровление наступает быстро и, как правило, без всяких неприятных последствий и осложнений — мы это заметили уже у первых малышей и совершенно отказались не только от самодеятельного пичканья детей лекарствами, но даже и врачей просим не выписывать их, особенно антибиотиков, — все равно мы их не даем.

Л. А.: Как-то Антон, отыскивая анальгин (попросил дедушка), устроил «ревизию» в нашей аптечке — вывалил все ее небогатое содержимое на стол, начал копаться в пестрых пакетиках и коробочках и вдруг... расхохотался:

— Мам, да ты посмотри — у нас тут все лекарства десятилетней давности!

Я даже не поверила. Но он мне показывал одно лекарство за другим: срок годности истекал в 1966, 1967, 1968 годах. Я шел уже 1977-й! Я припомнила: тогда года полтора жила у нас бабушка Валя, которая часто прихварывала, вот и остался от нее в наследство весь этот лекарственный «запас».

Так, значит, совсем не лечим? Нет, лечим: постель, малиновое варенье, чай с лимоном, мокрая повязка на лоб, горячее молоко с медом, если хочется есть, что-нибудь любимое, нет аппетита — насильно ничего не даем... Что еще? А еще... сказки или какие-нибудь веселые истории, которые мы читаем или рассказываем больному по очереди.

Иногда ребятишки шутят: «Поболеть бы немножко: все за тобой ухаживают, книжки читают, варенье дают — хорошо!»

Ну, конечно, бывают случаи и сложные, когда не до сказок, не до шуток. Я уже рассказывала о том, как болела пневмонией Любаша. Перенесла операцию по поводу аппендицита девятилетняя Юля. С подозрением на дизентерию пролежал в больнице двухлетний Алеша. Особенно горько было нам, когда во второй раз в больницу, уже школьницей, попала Люба — снова пневмония. И опять вина тут была моя, а вернее моя постоянная сверхзанятость (матери так нельзя!): не выдержала ее в постели, не вылечила до конца грипп, а повторно заболеть пневмонией оказалось куда проще.

Подведем некоторые итоги. Из семерых детей за 18 лет побывали в стационаре лишь трое, всего четыре раза. Вызываем мы врача на дом и обращаемся в поликлинику по поводу болезней всех семерых до семи-восьми раз в году, хотя по существующим статистическим «нормам» наша семья должна бы беспокоить врачей только из-за детских болезней до ста раз в году. А у нас были годы, когда совсем не было необходимости обращаться к врачу.

Однажды из-за этого даже конфуз получился. Пошла я записывать кого-то из младших на прием к зубному врачу. Прихожу в поликлинику, иду в регистратуру...

— Мы здесь детей не обслуживаем, идите к детскому врачу, — сердито сказали мне из окошечка.

— А где он принимает?

— Да вы что, не знаете, где у нас детская консультация? — удивилась регистраторша. — Приезжие, что ли?

Мне было и неловко и смешно. Больница вот уже два года была размещена в новом здании, а я попала сюда только перрый раз. К этому можно еще добавить, что бюллетенила я из-за детей в течение 17—18 лет всего шесть-семь раз, хотя годовым отпуском после рождения ребенка ни разу не пользовалась, то есть выходила на работу сразу по окончании декретного отпуска, когда малышу исполнялось не больше трех месяцев. Мне не страшно было: ребятишки росли здоровыми, и мы с отцом могли спокойно работать и справляться со всеми своими многочисленными обязанностями.

НАС СПРАШИВАЮТ: А ЕСЛИ РЕБЕНОК ЧАСТО ПРОСТУЖАЕТСЯ?

Л. А.: Вполне возможно, что, увидев в оглавлении такой вопрос, вы откроете нашу книгу как раз на этой странице — слишком уж это больная проблема для многих родителей: как закалить ребенка, подверженного простудам, уже привыкшего к постоянному перекутыванию?

Раньше в ответ на подобный вопрос мы только руками разводили: «Нет у нас такого опыта, не имели мы дела с изнеженными детьми, поэтому не можем предложить методики их закаливания. Мы представляем, как не доводить ребенка до такого состояния, но как вывести из него, не знаем». Мы говорили и видели такие разочарованные лица, такие огорченные глаза, что... не выдерживали этих взглядов и пытались хоть как-то подбодрить — ничего, мол, не отчаивайтесь! — и даже пробовали давать какие-то не очень вразумительные советы.

Со временем мы почувствовали, что уходить от этого вопроса нельзя, что надо собрать все, что мы знаем, что наблюдали, что сами испытали, и рассказать об этом.

Это не инструкция, не методика (мы не специалисты, чтобы их давать), это опыт. Мы будем рады, если он хоть немного вам поможет.

Самое трудное — преодолеть собственную свою боязнь и приобрести какую-то долю уверенности в том, что ваши усилия обязательно приведут к успеху. Некоторым в таких случаях помогает психологическая подготовка: какое-то время надо отдать на чтение, размышление, на обсуждение с близкими (чтобы не было раздоров и разногласий!), как перестроить общий уклад жизни. Это неизбежно, ибо одними закаливающими процедурами, не изменяя условий жизни ребенка, едва ли можно добиться значительных сдвигов.

Если вы, допустим, начнете водные обтирания и обливания, но при этом на прогулку будете своего сына снаряжать попрежнему как на Северный полюс, а дома будете опять бояться лишний раз открывать форточку и не снимете с него колготок и теплых рубашек, то толку от такого «закаливания» не будет.

Опыт подсказывает, что не довеском, не добавкой должно быть закаливание, а изменением всего образа жизни, приближением его к более спартанскому, не изнеживающему, а закаливающему как бы само собой — в этом, по-нашему, должна состоять ваша конечная цель.

С чего можно здесь начать? Нужно, например, отказаться от высказываний типа: «Не подходи к двери — простудишься», «Не пей холодную воду — горлышко заболит», «Мороженое тебе нельзя — кашлять будешь», то есть вообще отказаться от упоминай болезней при ребенке — не пугать его ими, не предполагать, что они у него обязательно будут. Хорошо бы дальше научиться говорить вместо: «Оденься теплее! Повяжи шарф! Надень еще одни теплые носки...» — хотя бы так (как бы советуясь с ребенком, предоставляя ему право решать самому): «Ну, что мы сегодня наденем? На улице морозец, но несильный, симпатичный такой мороз. Стоит или не стоит еще носочки надеть?» Если малышу захочется надеть поменьше одежек, похвалите его — это уже победа.

Легче всего начинать с освобождения от одежды в комнате. Причем начинать не ребенку, а... самим взрослым. По собственному опыту знаем, что давление на малыша ни к чему хорошему привести не может, если он сам не будет стремиться к тому же, чего хочется и его родителям. Вся задача поэтому, на наш взгляд, и сводится к тому, чтобы возбудить у самого ребенка желание полегче одеться, снять одну из двух рубашек, надеть носки вместо колготок, а потом и ступить на пол босичком. Может быть, первым покажет пример отец (а мама его похвалит) или мать (тогда папа порадуется за нее). Главное, чтобы было понятно, что это хорошо. Но к самому малышу не следует при этом приставать с упреками, мол: «Что же ты, смотри, какой папа молодец, а ты...» Зато первую же его попытку: «А я тоже хочу...» — встретить одобрением: «Молодец, ты совсем как папа!»

То же самое можно проделать и с водными процедурами: во время купания сначала не ребенка обливать прохладной водой, а кому-нибудь из взрослых самому облиться: «Эх, хорошо, приятная водичка!» А у малыша спросить: «Хочешь?» Не захочет — отложить раз-другой, а захочет, то облить его действительно приятной (не слишком холодной!) водой да похвалить его при этом. А потом растереть досуха, приговаривая что-нибудь веселое, вроде:

Отчего течет вода

С этого младенца?

Он недавно из пруда —

Дайте полотенце!

А в следующий раз пусть малыш сам определит, какой водой его облить: потеплей или похолодней... как папа? Эта маленькая хитрость, как правило, действует безотказно: малышу очень хочется быть «как папа, как мама». Значит, нам самим — ничего не поделаешь! — надо становиться все лучше, а заодно бодрее и веселее. Радость и смех малыша, его «Еще, еще!» — вот ключ и к успеху и гарантия того, что все идет нормально.

Ну а если вдруг снова насморк? Встретьте его без уныния и паник, даже, если сможете, с шуткой:

— Это из тебя, наверное, распоследние простудинки вытряхиваются — пусть, не страшно.

Очень важно внушить ребенку (и себе) уверенность в том, что он очень здоровый, крепкий и никакая хворь ему не страшна.

Б. П.: Вот еще одно важное наблюдение: переход к новому укладу жизни не должен быть слишком резким и «волевым»: необходима известная постепенность, зависящая в основном от настроения и успехов самого ребенка. Но и затягивать этот переход не надо. Видимо, месяц-полтора, не больше двух — самый подходящий для этого срок. За это время организм может уже в основном приспособиться к новым условиям — это одно. А другое вот что: ребенок не может долго на чем-то сосредоточиваться, а здесь надо воздействовать на его психику, настроить его на иное восприятие жизни. Это следует делать насыщенно, в темпе. Лучше всего воспользоваться для этого летним отпуском и дачными условиями, когда можно пустить в ход сразу три закаливающих фактора: солнце, воздух, воду. И не забыть еще одно, чрезвычайно важное — движение, движение, движение: не лежать, а ходить, не ходить, а бегать, не перешагивать, а перепрыгивать, не сидеть в гамаке, а... лазить по какому-нибудь развесистому дереву... — обо всем этом мы расскажем в следующей главе, а пока придется остановиться еще на одном вопросе, с которого обычно начинают, когда говорят о здоровье, а мы, наоборот, отодвинули его на самый конец.

«ПРОБЛЕМА» ПИТАНИЯ

Л. А.: То, что мы поставили слово «проблема» в кавычки, разумеется, не означает нашего пренебрежительного отношения к этому важному вопросу. Забота о питании всегда будет для человечества первостепенной, а для любой семьи, безусловно, значительной. Мы имеем в виду другое: в проблему превращают нередко то, что, по нашему мнению, проблемой вовсе не является. То и дело матери жалуются: «Совсем ничего не ест, прямо измучилась. Только со слезами да с уговорами едва-едва полпорции впихнешь в него, и все. Что делать?» Вот и «проблема»: как впихнуть в ребенка его норму полезных, витаминозных, разумеется, калорийных, особо питательных веществ? И вот: индивидуальное меню, ежедневное разнообразие, чуть ли не ресторанная сервировка, отдельная от семьи торжественная трапеза с увещеваниями, спектаклями, угрозами: «Пока не съешь, не выйдешь из-за стола». Последнее хотя и не рекомендуется, но все же никак не исчезает из практики этого «священного действа». Так бывает в детских садах, в школах, что уж говорить о семьях. Даже стихи и сказки сочиняются а таким «гвоздем морали»: хорошая девочка Маша — здоровая и веселая потому, что она съедает весь обед, а плохой мальчик Вася — хилый и слабый, потому что не любит манной каши.

Мы считаем это не только совершенно противоестественным, но даже безнравственным, потому что все эти усилия вызывают в конечном счете если не отвращение, то пренебрежение к еде, результату огромного труда многих людей.

Одно лето трое наших ребят отдыхали в пионерском лагере. Вернувшись, они с возмущением рассказывали мне, как много хорошей еды оставалось на тарелках; ее трижды в день собирали в огромные кастрюли и скармливали свиньям или даже выбрасывали. Вот где проблема без всяких кавычек: как стало обычным, привычным, незаметным такое безобразное расточительство, по существу, настоящее нравственное преступление? А начинается-то все с невинного: «Съешь за маму, съешь за папу», «Ну еще хоть немножечко!»

Даже если подойти к еде с чисто физиологической стороны, и то, кроме вреда (перекорма, ожирения), ничего не выходит из этого насильственного вскармливания по раз и навсегда установленным нормам. Ведь желание есть зависит от многих причин, главная из которых, на наш взгляд, элементарна: человек должен проголодаться. И все. И никаких сложностей. У нас в семье эта проблема и не возникала, потому что: «Хочешь — ешь, не хочешь — не надо, но уж до следующей еды никаких кусков». Исключения, конечно, бывают, особенно для малышей, но уговаривать и охать по этому поводу никому даже и в голову не приходит. В результате у всех ребят отличный аппетит, не нуждающийся, кстати сказать, ни в специальной психологической подготовке, ни в изысканной сервировке, ни в специальных блюдах.

На последнем придется остановиться подробнее. Сколько раз мне приходилось и читать и слышать о том, что детям необходимо отдельное меню, соответствующее их возрасту. И всякий раз это вызывает у меня недоумение и грустную улыбку: на кого рассчитаны эти рекомендации? Можно подумать, что в каждой семье есть повар, или кухарка, или, по крайней мере, освобожденная от всех иных дел бабушка. Даже если в семье двое детишек, годовалый и пятилетний, то уже следует готовить каждый раз три варианта разных блюд: маленькому отдельно, старшему соответственно тоже, а взрослым тоже что-то свое. Некоторые женщины пытаются это делать и...

— Ох эти разносолы — все свободное время у плиты торчу! — жаловалась мне одна знакомая. — Больше ни на что времени не хватает!

Когда же я в ответ заикнулась: мол, можно бы и попроще, она удивилась:

— Щи да кашу? Ха-ха! Не то время. Мои мужики (у нее муж и пятилетний сын) каши какие-нибудь и видеть не хотят. Мясо жареное подавай, а сыну котлетки домашние или курочку...

— И подаешь? — спросила я не без иронии.

— А как же! У меня не семеро по лавкам, во всяком случае, на нормальное питание хватает, — не удержалась от колкости и она.

Мы не поняли друг друга. Ей было жалко моих детей, которые «не могут нормально питаться», а мне было грустно по другой причине: у этой мамы все время и силы уходят на питание, а на воспитание уже ничего не остается.

Я предпочла иное: как только возможно, высвободить время для воспитания, для общения с детьми. За счет питания? Нет. Просто попыталась найти рациональное решение этой непростой житейской задачи. Итак, дано: очень мало времени, не очень много средств и семь-восемь и более человек от мала до велика. Требуется: всех накормить вовремя, досыта и доброкачественно.

Решение задачи.

Учитываем, что доброкачественность пищи далеко не прямо пропорциональна дороговизне продуктов и обратно пропорциональна длительности их тепловой обработки. Берем самые разные овощи, крупы и... покупаем скороварку.

Учитываем далее, что в семье есть малые дети, которым острые блюда, копчености, жирное мясо, костистая рыба и избыток сладостей ни к чему. Удаляем все это из общего рациона.

Учитываем, кроме этого, что существует множество продуктов (особенно молочных!), уже готовых к употреблению: хлеб, молоко, творог, кефир, сыр, сметана, сливочное и растительное масла, мед. Эти продукты — по возможности и по желанию — каждый день.

Наконец, фрукты. Вволю дороговато, приходится делить понемногу на всех (обязательно на всех, не только детям!). Кроме того, есть ведь и сухие фрукты. Вы думаете: недостаточно? Фруктов, может быть, да. Но витаминов? Заморские апельсины, например, можно вполне заменить сладкой, сочной (и дешевой!) отечественной морковкой, а вместо дефицитных мандаринов всегда можно сделать великолепный салат из свежей капусты с зеленым луком и горошком.

Что в результате: овощные и крупяные супы, борщи чаще на мясном бульоне, всевозможные каши (манная — одна из любимейших), картошка во всех видах: от печенной в мундирах до жареной; особенно любимы тушенная с мясом и пюре; макароны с сыром, творогом, сметаной, изюмом, жареным луком, капуста, винегрет, рыба, рыбные консервы (там есть размягченные косточки, необходимые для профилактики кариеса). Ну и, конечно, хлеб, молоко, молочные продукты. Праздничные блюда: фруктовый сок, пельмени и пироги с самыми разными начинками, печенья собственного изготовления, торты, конфеты.

Задача, считаю, в основном решена: времени, сил, средств — минимум, но еды вдоволь, она хоть и без разносолов, но свежа и разнообразна. И все-таки одна загвоздка есть: как же быть с разными возрастами?

Открою два секрета, которые мне помогли решить и эту проблему. Об одном я уже упомянула: мы приблизили общий стол к детскому рациону, то есть исключили до поры до времени все, что детям неполезно (а оно, как оказывается, неполезно и взрослым), следовательно, такая перемена получилась никому не в ущерб.

Вторым было вот что: за стол мы всегда садимся всей семьей, отдельно я (кроме грудных, разумеется) никого не кормила, хотя частенько брала на колени к себе самого маленького и за общим столом давала ему попробовать то, что ему было «по зубам»: ложечку бульона, пюре, киселя, каши — из того, что ели все остальные. Постепенно малыш пробовал самую разнообразную еду и никаких трудностей с переходом к новой пище у нас с ним никогда не возникало. Ребенок легко привыкал к любой новой для него еде, наверное, потому, что начинал с самых маленьких порций и ел сколько ему хотелось. Все это полностью освободило меня и от специального приготовления пищи для ребенка, и от траты времени на его отдельное кормление. Это оказалось очень полезным и еще в одном отношении. Малыша за общим столом намного легче было приучить к опрятности и умению пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, хотя опять-таки специального времени это обучение у нас не отнимало — все шло «между делом». При этом я сама вполне успевала нормально, не торопясь, поесть, потому что обслуживанием за столом уже не занималась — это обеспечивал кто-нибудь из семьи. Малыш — сидел ли он у меня или у папы на коленях, или, позже, на своем высоком стульчике — был постоянно под наблюдением взрослого. Это оказалось очень важно в самом начале — тогда было сравнительно нетрудно приучить ребенка к правильному поведению за столом и не приходилось его потом долго и нудно переучивать.

Со временем мы четко поняли, что первая же попытка швырнуть на пол ложку, размазать кашу или хлопнуть рукой по киселю должна быть строго пресечена: можно отодвинуть еду, отобрать ложку, даже высадить из-за стола. Первая же! А если надо, и вторая и третья. Тогда дальше будет легко. Если же начать уговаривать или наказывать после десяти размазываний, на которые не обращали раньше внимания, то скандалов, капризов и нервотрепок не избежать. Думаю, с самого начала должно быть несколько четких запретов: нельзя ничего разливать и пачкать, нельзя крошить, бросать хлеб и играть с ним, нельзя (для детей постарше) оставлять после себя объедки, куски хлеба, еду на тарелке. Для этого мы всегда спрашиваем: сколько положить? Если малыш не рассчитал и никак не может справиться, отложим: «Доешь потом». Иногда ему могут помочь папа или мама. Но выбрасывать — ни-ни, это преступление!

Когда приходила пора (у нас это было в 1 год — 1 год 3 месяца) и ребенок сам тянулся за ложкой — не для игры, а чтобы попробовать ею есть, мы давали ему ложечку, маленькую, удобную для него. Но давали (в первый же раз!) правильно, не в кулак и не в щепоть, а как полагается, и придерживали его непослушные пальчики своей рукой. Фактически на первых порах приходилось держать ложку вместе с ним и помочь ему донести кашу не в ухо, не к щеке, а в ротишко. И так изо дня в день может пройти целая неделя. Приходилось набираться терпения. Затем мы постепенно пробовали отпускать ручку малыша. При этом каждый раз давали ему ложку только правильно, следили за тем, чтобы он иначе ложку во время еды не брал. И не ругали за неудачу, а хвалили, когда получается. А уж когда малышу удавалось самому съесть несколько ложек каши (я ее варила не слишком жидкой для начала), то мы устраивали даже маленький праздник: дарили, например, ему особую ложку с его инициалами.

На все эти «мелочи» у взрослых часто не хватает терпения и умения (хотя ссылаются они при этом на нехватку времени), а это как раз не мелочь — в этом тоже рождается самостоятельность. Надо обязательно помочь этому важнейшему процессу в развитии ребенка, не пожалеть на это времени, не прозевать самые первые его проявления ни в чем — это сторицей окупится потом.

Что-то у меня получается все не про здоровье, а про другое, совсем с ним и не связанное.

Б. П.: Ну и что же, в конце концов, ведь мы же писали еще в первой своей брошюре «Правы ли мы?», что не согласны с поговоркой: «Слаб, потому что мало каши ел». Это тогда, когда люди голодали, она отчасти была справедливой, да и то только отчасти. И сила и здоровье куда больше зависят совсем от другого. К этому мы сейчас и перейдем.

НАША СПОРТИВНАЯ КОМНАТА

Мы знали, что с ростом благосостояния и комфорта городской жизни объем и напряженность физической деятельности взрослых и особенно детей упали — значительно ниже оптимальной дозы, необходимой для нормального развития, что гипокинезия и гиподинамия становятся болезнями века и причиной многих, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Мы попробовали противостоять этой тенденции века и стали — в меру своих возможностей — менять условия и уклад нашей семейной жизни так, чтобы не только максимально удовлетворить потребность детей в движении, но и развить у них эту потребность. Этому чрезвычайно помогло то, что мы не побоялись сделать спортивный уголок в единственной комнате, где жили тогда вместе с двумя детьми. Мы еще не знали, что спортснаряды совершенно необходимы не только в комнате, но и в детском саду, во дворе, в детских парках, на пляжах — везде, где есть дети, потому что это одно из эффективнейших средств для удовлетворения потребности ребенка в движении, необходимом для его развития. Когда мы впервые купили детский спортивный набор (кольца, трапеции, качели), нашему старшему сыну было всего два года, а второму полгодика. Мы и не предполагали, что эти «два кольца и два веревочных конца» станут первым шагом к нашей будущей спортивной комнате, к универсальному домашнему спорткомплексу В. Скрипалева, который сумел на 3,5 квадратного метра своей городской однокомнатной квартиры разместить одиннадцать спортснарядов и тем самым подарил своим детям радость движения, а значит, силу, ловкость, здоровье...

Многие говорят: «Вот и надо все эти спортивные сооружения устроить в детских садиках, в школах, во дворах, наконец. Но в комнату?!» В том-то и дело, что если спортснаряды есть дома, то малыш начнет использовать их как можно раньше — как только будет к этому готов. Такое своевременное начало нужно не только для физического, но и для умственного развитии ребенка. Важно и то, что дома при одном-двух малышах есть как минимум один-два взрослых или старших — есть кому поучить, подстраховать на первых порах. В яслях это обеспечить труднее. И еще: в комнате спортснаряды всегда доступны, поэтому позволяют малышу постоянно чередовать разные занятия, обогащать любую игру движением, сочетать с физической нагрузкой умственную, разнообразить сферы деятельности — не по запланированной программе, а по потребности. Очень важный момент, на котором мы позже еще остановимся.

Когда мы перешли жить в новый дом, то прежде всего самую большую комнату оборудовали как спортивную. Правда, здесь же на полках разместились игрушки, игры, куклы, строительный материал, но главными в комнате сразу стали спортивные снаряды. Вот их краткое описание:

Две разные по толщине перекладины, высоту установки которых можно менять по желанию в зависимости от роста ребенка.

Два шеста стальных труб. Один из них, упираясь в потолочную балку, служит опорой для перекладин. Другой проходит сквозь люк в потолке в мансарду и, «пронизывая» две комнаты, достигает высоты 5,7 метра.

Лесенка с перекладинами из дюралевых трубок. Она стоит вертикально у стены, но может легко сниматься и превращаться в мост, барьер, качалку, забор и даже «самолет» (если ее подвешивают на канатах).

«Лианы» — сделаны из кабеля и каната. Они протянуты от снаряда к снаряду так, что получается целая система «воздушных дорог», по которым можно передвигаться, не касаясь пола.

Гимнастические кольца — самый любимый детский снаряд. Они подвешены на веревках к потолочной балке. Специальное устройство («восьмерка») позволяет легко и быстро менять высоту подвески колец.

Канат с узлами висит рядом с кольцами. Внизу к нему подвешена боксерская груша — сидя верхом на ней, очень удобно раскачиваться. Иногда мы подвешиваем вместо каната эспандеры, или резиновые бинты, или хорошо растягивающуюся вакуумную резину — для больших «лунных» прыжков, которые дети очень любят.

Вдоль стены выстроились «по росту» мешочки с мелкой галькой. На каждом из них четко обозначен вес — от 1 до 18 килограммов. Есть и маленькая штанга, сделанная из гантелей (вес до 15 килограммов).

Половину пола занимают два больших мягких матраца. На них идут схватки «борцов», занимаются «акробаты», делают свои асаны «йоги» и просто кувыркаются ребятишки всех возрастов.

Весь этот маленький спортзал находится в распоряжении детей с утра до вечера. Трудно вообразить, что происходит здесь, когда собираются все от мала до велика и всех обуревает спортивный азарт! Ребята переходят со снаряда на снаряд, упражнения следуют одно за другим, тут же придумываются и пробуются новые. У ребят есть свои изобретения и любимые упражнения — в каждом возрасте свои.

Самый маленький (месяцев в восемь-девять) начинает с того, что топчется вокруг шеста, а потом берется за кольца или перекладинку. Позже он пробует поджимать ножки, и когда ему удается провисеть несколько секунд, мы награждаем «спортсмена» аплодисментами — это уже большой успех, и ему радуются все.

Когда же ручки малыша окрепнут, он может не только висеть на кольцах, но и раскачиваться на них сколько сам сможет. В полтора-два года у наших ребят это получалось очень неплохо. Тогда же они овладевали сложным упражнением, прекрасно развивающим брюшной пресс, — подниманием ног из виса к перекладине или к кольцам. Если это получается хорошо, то следом уже пойдет и «лягушка» на кольцах, и вис на подколенках на перекладине и на кольцах вниз головой. Сильные руки позволяют рано овладеть подтягиванием, из которого получился впоследствии наш «колобок», когда надо, подтянувшись до подбородка, поднять к подбородку и колени и провисеть так сколько сможешь.

Постепенно ребята овладевают и разными элементами спортивной гимнастики. Годам к пяти-шести они могут «выйти в упор» на кольцах и сделать «угол в упоре», а на перекладине даже сделать «переворот в упор» — упражнение, которое достается с трудом многим новобранцам в армии. Чем крепче становятся малыши, тем больше им хочется двигаться и придумывать новые необычные движения на снарядах. Одно из любимых и самых распространенных детских упражнений — «вертолет»: ребенок, повиснув на кольцах, вращается вокруг своей оси и скручивает веревки колец в жгут, а потом поджимает ножки и раскручивается в обратном направлении.

Самые крепкие, сильные и ловкие любят лазить по канатам и шесту, причем иногда изобретают свои способы лазания. Ваня, например, в семь лет мог брать в левую руку мяч и взбираться по шесту до потолка с помощью ног и только одной правой руки. Если открыть люк, то можно проникнуть в мансарду таким оригинальным способом — без помощи лестницы, а прямо по шесту. А еще приятней соскользнуть через люк вниз, как пожарнику по тревоге. Иногда, когда бывают гости, ребята затевают веселое представление с переодеваниями. Называется оно «Сколько у нас детей». Наверху в мансарде приготавливается ворох разной одежды, и каждый из ребятишек, натянув на себя очередной «костюм», соскальзывает вниз по шесту и, сделав реверанс, называет себя: Оля, Ваня, Аня и т. д. А затем по лестнице бегут наверх, надевают что-то другое, вновь скользят вниз и вновь «представляются»: Петя, Соня, Коля... Они сыплются сверху друг за другом как горох, и скоро уже сбиваешься со счета: пятнадцать, двадцать, двадцать пять! Гости наши смеются: «Прямо и не сосчитать, сколько же у вас детей на самом деле?»

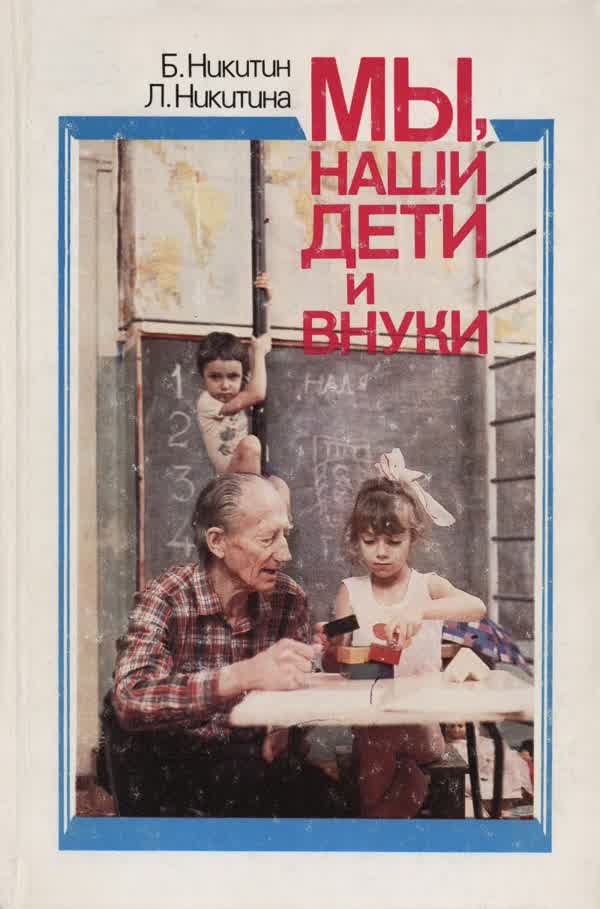

Рассказать об этом трудно, лучше хотя бы раз показать. Когда посмотрят фильмы «Правы ли мы?», «День в семье Никитиных», «Никитины», «Самый долгий экзамен» или когда побывают у нас дома да еще с малышами, которых потом силой приходится отрывать от «этих веревок и турников», тогда не спрашивают, зачем они, а просят: «Посоветуйте, где достать, как сделать?»

Л. А.: Правда, сначала некоторые пугаются: «Ой, упадет! Ой, надорвется!» — и спрашивают у меня: «Как вы можете на все это спокойно смотреть? Вы мать, неужели вам нисколько не страшно за детей? А вдруг...» И недоверчиво слушают мой ответ: «Что вы! Мне было бы куда страшнее за них, если бы всего этого не было. Ведь ребята благодаря такой спортивной обстановке становятся не только сильными, ловкими, но и очень осторожными».

СИЛА, ЛОВКОСТЬ И... ОСТОРОЖНОСТЬ

Б. П.: У нас ни одной серьезной травмы у детей не было, хотя возможностей для этого у них больше, чем у других ребят. Увидев однажды, как я поднимаю турник под потолок, наша бабушка когда-то сделала прогноз:

— Уж ноги себе мальчишки обязательно переломают! Помяните мое слово.

Но прогноз не оправдался, хотя ребятишек вместо двух стало семеро, а спортснарядов прибавляется каждый год и дома и во дворе. И теперь мы уже уверены — вероятность травм у нас ничтожна. Почему?

Конечно, ребята очень сильны. Шутка ли, ухватившись только одной рукой за турник, провисеть целую минуту или полторы. И значит, держатся они за снаряд очень крепко. Но, главное, они тонко чувствуют меру своих возможностей, то есть что им под силу, а что еще нет.

Вот устроили они в комнате «прыжки в воду» с разной высоты и поставили в ряд чемодан, скамеечку для ног, детский стульчик, стул, детский высокий стул, стол да еще и на стол поставили стул, так что вышла лесенка. Старшему из «прыгунов» пять лет, а младшей, Оле, еще нет двух. Спрыгнув с низенькой ступеньки на коврик (это «вода»), влезают на следующую — повыше — и опять спрыгивают. Оля внимательно следит за братьями, делает точно как они и вслед за ними поднимается после каждого прыжка все выше. Вот она спрыгнула с детского высокого стула и влезла на следующую высоту — на стол. Но посмотрела со стола на пол и... не стала прыгать. Спустилась на высокий стул и тогда только прыгнула «в воду». Разница в высоте стола и высокого стула всего 12 сантиметров, но она ее хорошо чувствует и с высоты 65 сантиметров спрыгивает, а с большей уже нет, хотя братья тут же прыгают с высоты и 100 и 130 сантиметров. Вот это точное «чувство меры своих возможностей», развитое у наших ребятишек при занятиях на снарядах, и защищает их надежно от всяких неприятностей, а нам позволяет не бояться за них.

Мы уже рассказывали о том, как знакомили малышей с опасностями, как они учатся быть осторожными. Так и со спортснарядами — специальных занятий «по технике безопасности» мы не проводим, но и на самотек все не пускаем. Мы поступаем по-другому.

Вот картина, которую нам приходится наблюдать, когда у нас бывают гости с малышами.

Папа-гость подводит своего четырехлетнего сынишку к кольцам (а кольца висят высоко!) и без всяких опасений, подхватив его под мышки, поднимает к кольцам.

— Держись крепче! — советует он сыну, а тот еще не очень знает, как это — крепче. И отец, тоже не чувствуя, насколько крепко ухватился ребенок, еще и раскачивать его начнет.

Мы останавливаем увлекшегося папу:

— Так нельзя — малыш может сорваться! Ведь при раскачивании нагрузка на руки резко возрастает.

Сами мы делаем иначе, никогда не станем поднимать ребенка на такую высоту, до которой ему самому не добраться, а опустим ему кольца, чтобы он достал сам. И никто у нас не станет его раскачивать, пока он этому не научится сам. И никто не упрекнет, если что-то еще не получается или выходит плохо. Но зато очень внимательно будут смотреть за малышом, когда он в первый раз подходит к снаряду.

Вот, допустим, влезает двухлетняя Оля впервые на вертикальную лесенку. Вверх взбираться ей легко. Видно, за какую перекладину надо ухватиться, а ножонки переступают следом за руками. Слезть же вниз малышке невероятно трудно. Опустит ногу вниз, а там ступеньку не находит. Посмотреть вниз еще не умеет... вот и критический момент. Как тут быть? Подойти и сразу снять дочку очень глупо. Она ничему не научится, никакого опыта не приобретет. Полезет завтра снова, и все повторится сначала (если не будет рядом взрослых, может и сорваться с лесенки, и сильно ушибиться).

Я стою рядом, но не снимаю дочку, а только подхожу поближе, чтобы поймать ее, если оборвется. И тут начинается «урок». Малышка пищит, ей страшно, ножонка никак не находит перекладины. Проходит полминутки, а то и минутка, пока ножка наконец нащупывает перекладину — не без моей помощи, если надо. Сколько неприятных переживаний и у меня и у дочки, зато завтра... О! Самое интересное будет завтра. Маленькая Оля обязательно полезет снова на эту злосчастную лесенку. Но, помня вчерашние неприятности, она влезет только на одну ступеньку вверх, победно посмотрит на меня и... тут же слезает на пол.

— Молодец, Оля! — радуюсь я. Так повторится много раз, и лишь потом она понемножку осмелеет и влезет на две, потом на три ступеньки. Вот так и учатся у нас ребята с первого же года жизни определять свои возможности и быть осторожными.

Л. А.: У детей здесь свои трудности, а у нас, взрослых, другие. Отцам чаще всего труднее избежать излишнего форсирования, понукания, подстегивания. А ведь давление на ребенка возбуждает у него либо страх, либо строптивость и, уж во всяком случае, сковывает, как бы парализует желание и волю самого ребенка. Вряд ли это приохотит малыша к занятиям. А вот матерям надо бы воздержаться от моментальной, часто преждевременной помощи при первой же трудности малыша. Знаю по себе, как это трудно, но нужно! Излишняя опека, «дрожание» над малышом, предотвращение малейших ушибов и любых падений порождают в нем нерешительность, несамостоятельность и неосторожность: ведь за него об опасностях думает мама!

Что же выходит: заставлять — плохо, опекать — еще хуже, а что тогда нужно, чтоб получалось? Радоваться, просто радоваться, когда малышу что-то удается, — это, по нашим наблюдениям, главный стимул для успешных занятий с ребенком. Самый совершенный спорткомплекс не вызывает его интереса, не «срабатывает», если мы, взрослые, остаемся равнодушны к тому, что с ним делает ребенок, как у него получается.

Ну а если упал? А если неудача? Тогда мы утешим, конечно, вытрем заплаканные глаза, ободрим («Не горюй, еще получится!»), но чуть позже того, как ему пришлось самому потрудиться, покряхтеть, даже поплакать от очередной неудачи. Я только всегда стараюсь избегать утешений такого рода: «Ах, какие нехорошие кольца, не слушаются Ванюшу». Я скорее скажу так: «Жаль, Колечки хотели тебя покатать, а ты не сумел... Ну ничего, давай еще разок попробуем...»

А ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ?

Б. П.: На этот вопрос мы отвечаем иногда контрвопросом: разве есть нормы для того, сколько играть в куклы или в кубики, а сколько в подвижные игры? Да пусть играют сколько хотят!

Вот пятилетняя Аня и трехлетняя Юля друг за другом влезают на стул, со стула на стол, а оттуда спрыгивают на коврик и снова на стул, на стол...

— Когда им надоест прыгать? — спрашивает меня Лена, занятая шитьем.

— Я сейчас посчитаю, — начинаю я ставить палочки на полях своей тетради. И что же? Они остановились после 72-й отметки. 232 прыжка «лягушкой» сделал почти подряд двухлетний Ваня, осваивая понравившийся ему способ передвижения по полу, 500 приседаний сделал как-то пятилетний Антон («Я бы больше мог, да обедать позвали», — говорил он потом). По 10—15 минут малыши могут не слезать с каната, с боксерской груши (они любят «садиться верхом» и качаться на ней), колец, турников. Оказывается, пол — это «вода», и там можно «утонуть», потому все перемещения происходят по воздуху.

Вы видите, что мы почти полностью положились здесь на малышей и не пожалели: они сами тонко определяют границы, полезные для организма. Просто поразительно, как долго, без устали, ребята могут повторять одно и то же упражнение. И не менее удивительно, что бывают целые дни, когда никто из них ни разу не подойдет к спортснаряду. Как же устанавливать какую бы то ни было норму для их занятий? Кто, кроме них самих, сможет определить их ежедневную, ежечасную, сиюминутную потребность в движениях, их возможности, их оптимальную нагрузку? Никто! Ни единый, самый опытный тренер в мире, по-моему, не сделает это лучше самого ребенка. Так почему же и здесь не довериться природе? Так мы думали, так сделали, и ни разу нам не пришлось об этом пожалеть.

Если ребенок, например, долго бежит, он просто устанет, и бежать дальше ему будет неприятно. Сработает чувство усталости, и он отдохнет. Перегрузка, таким образом, возможна только там, где ребенка заставят бежать против его желания или делать что-то через силу. В игре такого не бывает, значит, игровая обстановка — надежная защита от перегрузок, в том числе и силовых. Вот лежат у нас в спортивной комнате мешки с мелкой галькой самого разного веса — 1, 2, 3, 4, 5... 15 килограммов. У них удобные мягкие рукоятки сверху и снизу, их можно брать и одной рукой, и двумя, поднимать и носить одному и вдвоем. Ну а если малыш ухватится за тяжелый мешок, который ему не по силам? Мы такую картину наблюдали часто. Старшие строят какую-нибудь крепость и просят младших: «Тащите сюда все мешки!» Малыш хватает сначала первый попавшийся мешок, но если тот от его усилий даже не шевельнется, то малыш его тут же бросит и схватится за другой, третий, который наконец «поддастся». Тут, видимо, тоже происходит стихийное определение своих возможностей, нужное для жизни во многих случаях.

Как-то устроили ребятишки соревнования — тоже игра, родившаяся после просмотра выступлений штангистов в Монреале. Вместо штанги все те же мягкие мешки с галькой. «Радиокомментатор» Юля сообщает через рупор: «Мастер спорта Ваня, из команды СССР, поднимает вес 12 килограммов!» А поднимать над головой начинают сначала легкие мешки, а потом доходят и до «личных рекордов». Вот уже мешок в 14 килограммов «мастер спорта Ваня» сумел только «взять на грудь», а поднять над головой ему не удалось. Напряжения при этом максимальные, до предела возможностей, но так как они бывают очень часто и испытываются и в годовалом, и в двухлетнем возрасте, и позже, то не только не опасны, но — мы считаем — очень полезны. «Науке известно, что наиболее выгодный режим для полноценной функции организма — приближение к его максимальной нагрузке» — так пишет в своей статье «Здоровье и счастье детей» член-корреспондент АМН СССР С. Долецкий. Наверное, поэтому развитие силы у наших ребят идет гораздо быстрее, чем при небольших нагрузках, а кроме того, крепче становятся не только их мышцы, но и связки и кости. Видимо, поэтому пятилетняя «медсестра» Любочка может носить на спине «раненых» Ваню и даже Юлю, весящую на 10 килограммов больше «медсестры». Мы теперь убеждены, что защищать ребенка от нагрузок, как это часто делают мамы и бабушки, опасаясь надрывов и ушибов, — это значит, наоборот, подготавливать почву для всяких неприятностей вроде переломов, растяжений и других травм.

Л. А.: Я не стала бы ополчаться только на женщин. На то мы и есть мамы и бабушки, чтобы охранять и защищать, — в этом наша биологическая и социальная потребность, даже обязанность. Ну, бывает, перестраховываемся, перебарщиваем в опеке, но ведь это от излишнего старания. А может быть, еще от того, что не хватает сейчас в семьях мужского «противостояния» нашему женскому охранительному воспитанию? Мне самой иногда бывает трудновато в первый раз смотреть на некоторые новые упражнения, которые изобретают ребята при непосредственном участии отца, нашего главного спортивного заводилы. А вот смотрю и Думаю: «Да, уберечь, да, защитить — это, в общем-то, нетрудно, а вот дать хорошую нагрузку я бы, пожалуй, не решилась. Спасибо папе: он может».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ

Б. П.: Для определения результатов необходимы критерии. В детских садах и школах оценка физического развития детей «производится на основании данных измерения роста, веса и окружности груди» (из книги «Родителям о детях», Л., 1975, с. 92).

Вот по этим критериям наши ребята средние, некоторые даже ниже среднего — так и записано в их школьных медицинских картах. И верно: никто из них не достиг современных акселеративных норм «привеса» и «прироста». Но нас это не пугает, а, наоборот, радует, так как «из вредных влияний акселерации необходимо отметить нарушение осанки, тенденцию к астенизации, увеличение заболеваемости ревматизмом и проявление его в раннем возрасте, более частые гипертонии у подростков» (Усов И., Мазо Р. Пособие по педиатрии для врачей. Минск, 1969, с. 13) и сокращение общей продолжительности жизни (установлено в экспериментах на животных).

Если же судить по другим критериям, по которым тренеры отбирают детей в спортивные школы и секции (сила, скорость, гибкость, ловкость, выносливость), то тут картина будет совсем иная: наши ребята во многом опережают своих более рослых сверстников. Эту разницу мы обнаружили довольно рано. Сначала сравнивали с книжными данными. Читаем, например, в книге для родителей, что умение бегать в три года только начинает формироваться; у малыша в это время еще нет «фазы полета», это скорее быстрый шаг вперевалочку, а не бег. И удивляемся: наши трехлетки легко и по-настоящему бегают. Они запросто спрыгивают со стола на пол, в то время как с высоты 70 сантиметров разрешается спрыгивать только семилетним. Или, например, сказано, что бегать наперегонки 5—6-летнему можно на 30 метров, а ходить на прогулку — не более 500 метров. А у нас уже трехлетние могут бежать рысцой и 2 и 3 километра, не отставая от меня, даже если я иду полным шагом и быстро. Что же касается 4—5-летних, то те в турпоходах проходят до 20—25 километров в день и поражают нас своей неутомимостью. На привале взрослые с наслаждением прилягут под деревом и вытянут усталые ноги, а ребятишки снимают рюкзаки и тут же начинают игру в салочки или отправляются «на разведку» незнакомой местности.

Нас удивило такое расхождение книжных норм с действительностью. Мы увидели, что возможности детей гораздо больше наших представлений о них. Но как их измерить? Как найти такие критерии, которые позволили бы сравнить уровень развития детей, разных по возрасту, по росту, по весу? Задача оказалась сложной. Но в первом приближении мы ее все-таки, думаю, решили. Правда, вначале мама немного подтрунивала над моими многочисленными таблицами, разной «цифирью», но вскоре убедилась, что без этой «цифири» невозможно было бы ничего объективно определить, сравнить, оценить. Ведь сказать просто: «Сильнее, быстрее, выше» — это значит мало сказать, поскольку неизвестно: насколько сильнее, насколько быстрее. Я попробовал найти такие критерии, которые позволили бы это «насколько» определить.

Главный из этих критериев, конечно, сила. И прибор для ее измерения известен — это становой динамометр, который показывает, какой максимальный груз человек может оторвать от земли. Малыши с удовольствием «измеряют силу» по многу раз, но... принимают для этого удобную позу. Они как грузчики и штангисты, когда надо показать максимальный результат, не сгибают спины. Мы назвали этот показатель: «максимальный груз, который может оторвать от земли человек в наивыгоднейшем положении». Но мерить этот груз мы стали не только в килограммах, но и в собственных весах, то есть делили этот груз на вес самого ребенка.

И вот что оказалось: трехлетний городской малыш может оторвать от земли груз, равный в среднем его собственному весу, а шестилетний — полуторному «собственному весу». Наша 5-летняя Люба уже отрывает 2,5 своих веса, а старшие 2,8; 2,9; 3,1, то есть в среднем около 3. Видимо, потому они могут носить друг друга на спине, даже младшие старших.

Но сила — это, так сказать, статический показатель. И чтобы охарактеризовать динамические возможности ребенка, я взял за критерий максимальную скорость, какую малыш развивает в беге (на 30 метров с ходу). При этом скорость бега я стал измерять не в метрах, а в своих ростах в секунду (р/с). Тогда оказалось, что можно сравнивать «беговые способности» ребятишек разных возрастов. Победителем при таком подсчете может оказаться не самый старший и не самый рослый, а самый быстрый, а им может быть и самый маленький по росту.

Оказалось, что дети пяти-шести лет в среднем бегают со скоростью 3 р/с, а наши в том же возрасте — 4 р/с, а к семивосьми годам скорость вырастает до 4,5 р/с. В девять лет у Ани этот показатель был равен 5,2 р/с. Конечно, мне захотелось определить этим же способом скорость бега наших мастеров спорта. Она оказалась в среднем 4—5,4 р/с (у олимпийского чемпиона В. Борзова — 5,48 р/с), то есть оказалась... соизмеримой со скоростью наших ребят. Это было неожиданно: ведь специальных тренировок мы с ними не проводим, и сами они регулярно бегом не занимаются, а результаты высокие. Наверное, тут сказалось то, что они много и с большим удовольствием двигались.

Чтобы иметь подобные объективные данные, три-четыре раза в год мы проводим измерение «уровня физического совершенства» ребятишек почти по 20 разным показателям. Из них можно увидеть, что уже в 4—5-летнем возрасте малыши умеют подтянуться до подбородка на перекладине (7-летний Ваня, например, может сделать это 11 раз подряд, а 10-летняя Юля — 14), в три-четыре года — влезать по вертикальному металлическому шесту на высоту 4—5 метров (старшим на это требуется 6—10 секунд). Из виса на перекладине 5—6-летние могут до 40—50 раз подряд поднять ноги вверх и коснуться ими рук. Могут целую минуту или даже полторы провисеть на турнике, держась за него одной рукой, и т. п. Нет надобности перечислять здесь все измеренные нами показатели, и невозмож но показать, к сожалению, имеющиеся у нас сравнительные данные развития наших детей и их сверстников. Скажу только об одном важном наблюдении: наилучшие результаты в спортивных соревнованиях показывают, как правило, те самые дети, у которых в школьных медицинских картах в графе «физическое развитие» написано «среднее» или даже «ниже среднего». Разве это не обидно?

ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ И...

Конечно, в их жизни многое изменилось, как и у всех детей. Впрочем, контраст между домашней и школьной жизнью для наших ребятишек оказался даже больше, чем у других: вместо легких трусиков — тяжеловесная школьная форма, вместо игры — уроки, вместо вольного чередования занятий — строгое расписание.

— Вы совсем не готовите детей к школе, — огорчалась бабушка, — им будет очень трудно привыкать к школьным требованиям и дисциплине.

А нас тревожило другое: каково будет усидеть за партой нашим непоседам? Чему-чему, а усидчивости мы от них никогда не требовали, наоборот, всегда поощряли движение, движение, движение...

Представьте себе, это-то как раз их на первых порах и выручило! Здесь нет противоречия. Парта, конечно, их утомляла, но привычная жажда движений, развитая потребность в них находила выход. «Я так любила бегать на переменках, носилась все время», — вспоминает начальную школу Анечка. «А нам не разрешали, — вздыхает Оля, — а так хотелось...» Это желание удовлетворялось дома: ведь здесь были снова трусики, те же спортивные снаряды и та же свобода в перемене занятий и их последовательности. А то, что у них были крепкие мышцы и прочные кости, оказалось самым надежным средством против искривления позвоночника — этого бича многих школьников. Нам даже почти не приходилось специально следить за осанкой, за тем, чтобы они правильно сидели за столом, когда делали уроки. Как-то нужды в этом не было, тем более что за уроками они не засиживались.

И все-таки моя «цифирь» самоуспокоиться не дает. Чем старше становятся ребята, тем тревожнее результаты моих измерений. Тревогу вызывают как раз не вес и рост, тут дела обстоят нормально: к 16 годам оба старших сына обогнали в росте меня, а мой рост — 175 сантиметров. Падают показатели силы, скорости, выносливости. Движение уже не доставляет им такого удовольствия, как раньше. Почему? Домашний «спортзал» становится мал для подрастающих ребят, неинтересен, а стадиона, бассейна, настоящего спортзала поблизости нет.

Л. А.: Да, ребята приходят домой уставшие — не от учебы, а от сидения. К тому же, привыкая к теплой школьной одежде, они все неохотнее раздеваются дома. Бывало, раньше, еще до школы, нет-нет да скажешь: «Что-то прохладно, может, рубашку наденешь?» А теперь чаще не удерживаешься от досадного упрека: «Что же ты упаковался с ног до головы?» Наверное, к старшим классам мы своими домашними средствами уже не сможем противостоять Всемогущей Парте и с грустью видим, как все приобретенное до школы постепенно сходит на нет.

Б. П.: Иногда нас спрашивают: «А почему ваши дети не пошли в большой спорт?» Надо сказать, что по своим данным они могли бы заниматься успешно во многих видах спорта и, несомненно, достигли бы высоких результатов — таково мнение тренеров, которые видели наших ребят на спортснарядах или на беговой дорожке. Видимо, это так и есть. Младших, например, охотно приняли в акробатическую секцию, и спустя полтора месяца девочки получили 3-й юношеский разряд по акробатике, а через год уже первый. Но, во-первых, ездить на занятия им приходится далеко, а провожать и встречать их не всегда удается, поэтому бывают пропуски тренировок. А во-вторых, хотя они и занимаются с удовольствием, все-таки всепоглощающей страсти, какая требуется для завоевания спортивных высот, у них нет. Меня это огорчает, а вот маму не очень. Даже больше — совсем не огорчает. Она считает, что большой спорт поглощает человека целиком, становится главным в жизни, а все остальное ему подчиняется. А у наших ребят так много этого «остального», такая уйма дел и интересов тянет их к себе, что для спорта остается только подсобная роль, видимо, самая для него подходящая: ведь главный рекорд — все-таки здоровье. Я в общем-то согласен с этим, но вот в чем беда: здоровье не делается у ребят крепче — показатели-то снижаются! Наверное, нужны не только секции для избранных, надо, чтобы для каждого был спортзал и стадион рядом и каждый день спортивные занятия — в детских садах, школах, жилых домах. Вот тогда и парта будет не страшна.